contatto: grogfisio@gmail.com - YouTube: Roberto Roganti Grog # FaceBook: Roberto Roganti scrittore # Instagram: roberto.roganti.57

domenica 30 aprile 2023

venerdì 28 aprile 2023

Hawaii Squadra cinque-zero

Hawaii Squadra cinque-zero, Stati Uniti, 1968 / Leonard Freeman

Con i suoi 284 episodi da 50 minuti, trasmessi dal 26 settembre 1968 al 15 luglio 1973, Hawaii, five-0 è il più longevo telefilm poliziesco americano. Venduta in 67 Paesi e periodicamente riproposta da qualche piccola televisione locale, questa serie deve il suo successo più alle sceneggiature piene d'azione e agli splendidi scenari dell'isola (che in seguito saranno "ereditati" da Magnum P.l.) che all'interpretazione dei protagonisti: Jack Lord era un po' legnoso nei panni dell'imperturbabile Steve McGarrett, il capo della

Squadra cinque-zero, un'unità speciale alle dirette dipendenze del governatore delle Hawaii, mentre i suoi assistenti locali, forse per contrasto, sembravano un po' troppo esagitati.

Tra gli altri personaggi possiamo ricordare i principali assistenti di McGarrett (i detective Danny Williams, Chin Ho Kelly e Ben Kokua, rispettivamente interpretati da James Mac Arthur, Kam Fong e Al Harrington), la sua segretaria May (Maggi Parker), il governatore Philip Grey (Harry Endo) e l'arcinemico Wo Fat (Khigh Dhiegh), il classico misterioso e perfido orientale che ce l'ha a morte con il protagonista e periodicamente dà del filo da torcere all'intera squadra.

Hawaii Five-0 è il reboot di Hawaii Squadra Cinque Zero. Il titolo della serie contiene lo "0", a differenza della "O" maiuscola della serie originaria. Come la precedente, anche questa serie segue le vicende di un'unità di polizia d'élite istituita per combattere il crimine nello Stato delle Hawaii. Uno degli sviluppatori della serie, Peter M. Lenkov, ha poi sviluppato altre due serie, MacGyver e Magnum P.I., reboot di storiche serie televisive poliziesche, ambientandole nello stesso universo immaginario.

Leos Janacek

Hukvaldy [Moravia] 3-VII-1854 - Ostrava 12-VIII-1928

Compiuti gli studi musicali a Praga, Lipsia e Vienna, nel 1881 si stabilì a Brno, dove fu attivo tutta la vita come direttore d'orchestra e di cori e compositore. Svolse anche intensa attività organizzativa, fondando una scuola musicale che più tardi fu trasformata in conservatorio statale.

Si dedicò inoltre attivamente allo studio del folclore musicale ceco, tanto che in un primo tempo si acquistò buona notorietà soprattutto come studioso dei problemi del canto popolare più che come compositore.

Nel 1905 fu nominato presidente del Comitato per il canto popolare in Moravia e Slesia, e nel 1919 insegnante al Conservatorio di Praga. Morì circondato dalla stima e dall'ammirazione di tutto il mondo musicale cecoslovacco: negli ultimi anni di vita la sua produzione aveva incominciato

ad affermarsi anche all'estero.

TARAS BULBA, rapsodia per orchestra (1918)

«La rapsodia sinfonica in tre tempi Taras Bulba, ispirata al romanzo di Gogol, in cui è narrata la leggenda ucraina di Taras Bulba, ataman dei cosacchi di Zaporosc, morto eroicamente al termine di una vittoriosa lotta contro i polacchi nel 1628, fu composta da Janacek durante la prima guerra mondiale a testimonianza della sua simpatia calorosa ed entusiastica verso la nazione russa in lotta»: così si legge nella prefazione alla partitura, e in questi termini si espresse lo stesso compositore a proposito della sua popolare creazione. A sua volta, le tre parti di questa "fantasia" sono ispirate ai tre protagonisti della vicenda. La prima parte si intitola "La morte di Andrej": Taras Bulba fa giustizia con le proprie mani del figlio Andrej, passato al nemico per amore della figlia del capo dei polacchi; la seconda parte è "La morte di Ostapov": Taras Bulba assiste alla morte del suo secondo figlio, catturato e giustiziato dai polacchi; nell'ultima parte, "Profezia e morte di Taras Bulba," Taras muore sul rogo, ma ha una visione profetica della vittoria e della gloria futura della sua patria.

È uno dei pezzi più arditi e fantasiosi del compositore moravo: le armonie vi sono estremamente nuove e interessanti, il ritmo viene sottoposto a un instancabile processo di frazionamento e di trasformazione, lo strumentale è flessibile e multiforme, e crea atmosfere efficacissime, in cui il compositore dimostra di tener nel dovuto conto tutte le principali conquiste della tecnica orchestrale a lui contemporanea, da Debussy a Stravinski.

mercoledì 26 aprile 2023

Vincent d'Indy

Parigi 27-III-1851 - ivi 2-XII-1931

Di famiglia aristocratica, studiò con la nonna che gli impartì una severa educazione, poi con Marmontel e Lavignac e dal 1872 con Franck al Conservatorio di Parigi, abbandonando ben presto gli studi giuridici, a cui era stato avviato per volere paterno. Nel 1896, dopo essere stato lungamente attivo come maestro di coro e organista, fondò con Guilmant e altri la Schola Cantorum, che in seguito diresse dandole un indirizzo severo di studi e continuando nell'insegnamento la tradizione di Franck.

Intanto aveva preso contatto con i maggiori musicisti francesi, e nel 1873 aveva conosciuto in Germania Liszt e Brahms, che accanto a Wagner rimasero non senza influsso sul suo stile. Dal 1912 al '29 insegnò direzione d'orchestra al Conservatorio di Parigi. Alla sua scuola si formarono numerosi compositori francesi del nostro secolo, ed egli fu per molti decenni una figura di primissimo piano nel quadro della attività musicale francese.

UN GIORNO D'ESTATE IN MONTAGNA (Jour d'été à la montagne) per orchestra op. 61 (1905)

È una pagina di intonazione descrittiva, composta in un linguaggio vagamente impressionistico e ispirata alle "poesie in prosa" Les heures de la montagne di Roger de Pampellone. Come spesso avviene in d'Indy, anche qui predomina il principio ciclico derivato da Franck, e vi sono temi che ricorrono con evidenza nelle tre parti della composizione.

Ognuna di esse reca un titolo che indica esattamente l'atmosfera evocata dalla musica: la prima parte è "L'aurora" ('Molto moderato,' dai singolari effetti strumentali), la seconda "Il giorno" ('Pomeriggio sotto i pini'; Molto moderato-Molto vivo) e la terza "La sera" ('Molto animato e gioioso-Molto lento,' con una citazione letterale, verso la fine, dell'inizio del primo tempo).

lunedì 24 aprile 2023

Arthur Honegger

Le Havre 1 0-III-1892 • Parigi 27-XI-1955

Figlio di genitori svizzeri, studiò al Conservatorio di Zurigo e con D'Indy, Gedalge e Widor a Parigi. Nel 1916 entrò a far parte del gruppo "Les nouveaux jeunes" capeggiato da Satie e da Cocteau, che doveva poco più tardi assumere il nome di "Groupe des Six." Nel 1920 si metteva in luce con la Pastorale d'été, staccandosi ben presto dal gruppo per continuare da solo l'attività di compositore. Negli "anni '20" raggiunse grande notorietà, ponendosi tra i compositori più all'avanguardia della Francia.

Durante la seconda guerra mondiale insegnò per qualche tempo all'Ecole Normale de Musique di Parigi.

SINFONIA N. 4 ("DELICIAE BASILIENSES") (1946)

Il sottotitolo è dovuto al fatto che la Sinfonia è stata dedicata a Paul Sacher, il noto direttore dell'Orchestra da camera di Basilea, in occasione del ventesimo anniversario del suo complesso. Pur essendo stata composta quasi contemporaneamente alla Sinfonia precedente, qui troviamo un'atmosfera completamente diversa, serena, giocosa, trasparente nella scrittura quanto quella era aspra e severa. Insomma questa composizione sembra rifarsi allo spirito del '700, mentre alla fine del secondo tempo vi è addirittura la citazione letterale (primo corno) di un canto popolare di Basilea, a cui del resto si ispira tutto il brano centrale.

La successione dei tre tempi è: "Lento e misterioso-Allegro", "Larghetto" e "Allegro-Adagio" (quest'ultima è la parte più elaborata della Sinfonia, basata sulle forme del rondò, della passacaglia e della fuga: anche qui l'autore introduce un canto popolare svizzero).

domenica 23 aprile 2023

venerdì 21 aprile 2023

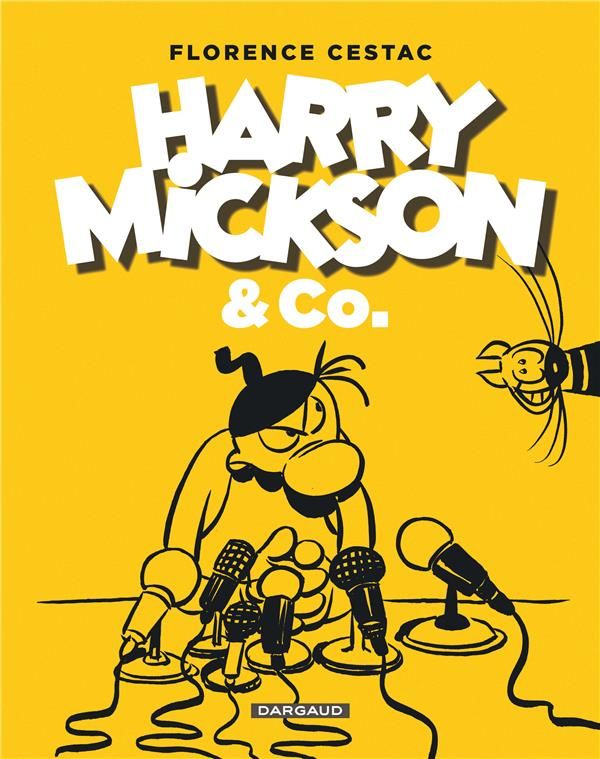

Harry Mickson

Harry Mickson, Francia, 1976 / Florence Cestac

Simpatica e divertente parodia dell'investigatore privato inglese Harry Dickson, creato negli anni Trenta dallo scrittore Jean Ray, Harry Mickson è un animale antropomorfo di specie incerta, ed è in realtà ben diverso dal modello che cerca continuamente di imitare nelle sue divertenti e strampalate avventure.

Quanto quello era metodico e rassicurante, tanto questo è disordinato e scoraggiante. Come se non bastasse, è anche pieno di difetti e non si riesce proprio a capire perché qualcuno dovrebbe rivolgersi proprio a lui per riuscire a risolvere i propri problemi. Comunque i risultati, nonostante tutto, ci sono. Ed è questo solo che conta davvero agli occhi dei suoi clienti e, naturalmente, dei suoi lettori.

Creato nel1976 da Florence Cestac, questo personaggio è apparso prima sulle pagine dell'Echo des savanes e poi su quelle di Métal Hurlant, ma è purtroppo ancora inedito in Italia. Può essere curioso segnalare che, prima di diventare un eroe dei fumetti, Harry Mickson faceva parte del marchio di Futuropolis, una casa editrice francese specializzata nella cosiddetta letteratura disegnata.

Paul Hindemith

Hanau [Francoforte s.M] 16-XI-1895 - Francoforte 28-XII-1963

Abile violinista fin da fanciullo, entra nel 1909 nel Conservatorio Hoch di Francoforte, ma ben presto si dà all'attività musicale pratica, suonando in orchestrine e divenendo nel 1915 primo violino all'Opera di Francoforte.

Passa poi alla viola e nel 1921 entra nel Quartetto Amar, lasciando dopo due anni il posto di Francoforte. Attivo anche come solista e direttore d'orchestra, interpreta musiche di autori contemporanei e ben presto si fa conoscere anche come compositore, con una serie di opere che destano non poco rumore. Collabora attivamente alla fondazione del Festival di Musica Contemporanea di Donaueschingen e dal 1927 al '34 insegna alla Hochschule di Berlino.

I nazisti, appena saliti al potere, scatenano contro di lui una violenta campagna, che lo costringe a lasciare la Germania: dal 1935 al '37 è incaricato

dal governo della Turchia di riorganizzare la vita musicale in quel paese, nel 1938 si stabilisce in Svizzera e nel 1940 si trasferisce negli Stati Uniti come insegnante a Tanglewood e alla Yale University di New Haven.

Continua intanto l'attività di violista e direttore d'orchestra, finché nel 1947 rientra in Europa, stabilendosi definitivamente qualche anno più tardi a Zurigo, dove dal 1951 ha insegnato all'Università.

SINFONIA SERENA (1946)

Come dice il titolo, Hindemith ha inteso scrivere un brano improntato a una profonda e interiore serenità. Tale stato d'animo è assai bene espresso nel

corso pacato e cantabile del primo tempo ("Moderatamente lento") dalle tipiche figurazioni barocche, mentre il secondo tempo ("Piuttosto rapido") è una parodia di una marcia beethoveniana affidata ai soli fiati, celesta e percussione, e propone un'atmosfera rude e angolosa che fa pensare all'Hindemith giovane, con la sua sonorità parodistica e i suoi ritmi pesanti. Nel successivo "Colloquio" ('Tranquillo') l'autore si serve dei soli archi divisi in due sezioni: il discorso vi è pacato e " sereno," caratterizzato da lunghi assoli del violino, della viola e del violoncello alternati con un divertente episodio pizzicato (affidato al secondo gruppo degli archi: la seconda volta esso viene affiancato dal primo gruppo che sovrappone alla ripetizione del pizzicato la parte iniziale del "Colloquio"). Il Finale ("Gaio"), vede nuovamente all'opera l'intera orchestra, in una pagina briosa e fortemente ritmata che fa luogo improvvisamente a un episodio in pianissimo poco prima della fine.

mercoledì 19 aprile 2023

Franz Joseph Haydn

Rohrau [Austria] 31-III-1732 - Vienna 3 1-V-1809

Figlio di un povero carradore, dimostrò ben presto attitudini musicali, tanto che all'età di sei anni incominciò a studiare la musica con un lontano parente. Georg Reutter, maestro di cappella di Santo Stefano a Vienna, lo sente cantare e lo porta con sé nella capitale, facendolo entrare nel coro della cattedrale e impartendogli le prime lezioni di composizione.

Con la muta della voce, Haydn si trova a dover affrontare a diciassette anni il problema dell'esistenza: dà lezioni, suona in orchestrine, ripassa spartiti, e intanto continua a studiare per conto suo. Metastasio lo assume come accompagnatore al cembalo, e poco più tardi Porpora lo prende al suo servizio come accompagnatore e cameriere: al suo seguito il giovane Haydn conosce Gluck, Dittersdorf e tutti i rappresentanti più in vista del mondo musicale viennese.

Ma le sue doti di compositore si fanno ben presto notare, e a 27 anni egli diviene compositore e direttore di musica alla piccola corte del conte Morzin (è di questi anni l'infelice matrimonio con Marianna Keller, che sopporterà con rassegnazione per tutta la vita). Nel 1761 Morzin scioglie la cappella e Haydn passa al servizio del principe di Esterhazy, ad Eisenstadt, prima come secondo, e dal 1766 come primo maestro di cappella al servizio del nuovo principe di Esterhazy Nicola Giuseppe. Fino al 1790, cioè per quasi trent'anni, egli rimase al servizio degli Esterhazy, svolgendo la sua attività ad Eisenstadt ma soprattutto nella residenza di Esterhaz. In quel periodo la sua fama si diffonde in tutta Europa; la paga che riceve dal principe gli consente un tenore di vita agiato, le frequenti visite a Vienna lo portano a contatto con quel mondo musicale, e qui conosce Mozart, che avrà per lui una sconfinata venerazione, e più tardi Beethoven; nel 1779 si innamora della cantante Luigia Polzelli, la

quale lo contraccambia però solo per interesse.

Nel 1791, lasciato nel '90 il servizio presso gli Esterhazy con una cospicua

pensione, si reca a Londra su invito dell'impresario Salomon, per scrivere e dirigere colà opere e sinfonie. Si stabilisce poi a Vienna (che lascerà ancora una sola volta nel 1794 per un soggiorno in Inghilterra fino all'estate del '95), dove rimane fino alla morte, circondato dal rispetto e dall'ammirazione universali.

SINFONIA N. 101 IN RE MAGGIORE (" L'OROLOGIO " O " LA PENDOLA" ) ( 1794)

È una di quelle pagine in cui si dispiega meravigliosamente tutto il potenziale sinfonico di Haydn. Insieme alla n. 103 questa Sinfonia sta a coronamento di una straordinaria carriera di musicista e all'inizio di quel sinfonismo beethoveniano da cui prenderà poi l'avvio la splendida fioritura romantica. Del resto, quando Haydn scriveva le 12 "Sinfonie di Londra, " Mozart era già scomparso, e aveva lasciato a sua volta un corpus sinfonico di cui Haydn non poté non tener conto nella produzione della vecchiaia.

Accolta a Londra con straordinario favore, questa Sinfonia si sottotitola "l'orologio" a causa dell'andamento iniziale del "II tempo" (in re minore), dove lo staccato dei fagotti e il pizzicato degli archi sembrano imitare il ticchettio di una pendola.

Ma non c'è assolutamente nulla di banalmente descrittivo o di superficialmente imitativo in questa Sinfonia, che risulta invece una costruzione ampia e solida, dal possente alito già quasi beethoveniano.

Si noti l'inizio, con un breve "Adagio" in re minore dalle atmosfere cupe e col successivo "Presto" dai ritmi incalzanti e dallo sviluppo di nuovo memore delle atmosfere iniziali. Distesa, fluente, dolcemente cantabile ma innestata su una polifonia elaborata, la melodia dell"'Andante," cui segue un gentile "Minuetto" (con relativo trio) e infine un rondò "Vivace" dove la festosità e la leggerezza dei temi non esclude una notevole elaborazione formale e strumentale.

lunedì 17 aprile 2023

Georg Friedrich Handel

Halle [Germania] 23-II-1685 - Londra 14-IV-1759

Nonostante la manifesta inclinazione per la musica, Handel era stato destinato dal padre allo studio della legge. Tuttavia, pur frequentando per diversi anni l'Università, non abbandonò i contatti con gli ambienti musicali, che aveva imparato a conoscere fin da fanciullo alle corti del duca di Sachsen-Weissenfels e del principe elettore di Brandeburgo, dove suo padre prestava opera di cerusico; e già nel 1697 riusciva ad entrare nella cattedrale come assistente organista, ottenendo nel 1702 la nomina a primo organista. Nel 1703 si spostò ad Amburgo, dove entrò a far parte come violinista nell'orchestra diretta dal celebre operista Reinhard Keiser. Qui incominciò a farsi conoscere come compositore per il teatro, ma nel 1706 partiva per l'Italia, dove rimaneva per tre anni soggiornando a Venezia, Firenze, Roma e Napoli e facendo tesoro dei suoi contatti con l'ambiente musicale. Nel 1710 diviene maestro di cappella alla corte di Hannover, e risale a quell'anno il primo viaggio a Londra per mettere in scena una propria opera: e a Londra si stabilisce definitivamente nel 1713, un anno prima della nomina dell'elettore di Hannover, presso cui prestava servizio, a re d'Inghilterra col titolo di Giorgio I. Tranne alcuni viaggi in Germania compiuti nel 1716, nel 1719, nel 1737 e nel 1750, Handel si radica per tutto il resto della vita in Inghilterra, dove diviene uno dei personaggi centrali dell'attività musicale, protagonista di polemiche, di imprese non sempre coronate da successo, di rivalità con altri compositori: dopo esser stato a capo della Royal Academy (istituzione favorevole all'opera italiana) e aver fatto rappresentare con successo opere

e balli al Covent Garden e al King's Theatre, nel 1741 cessa, sfiduciato, di comporre per il teatro dedicandosi principalmente all'oratorio e alla musica sacra e strumentale e recandosi in Irlanda per un soggiorno di otto mesi. Quasi cieco a partire dal 1751, non per questo abbandona l'attività creativa, e fino agli ultimi giorni di vita detta le sue opere agli amici più fidati e dirige personalmente un buon numero dei suoi oratori.

Si spegne circondato dalla stima di tutto il mondo musicale, dopo una vita intessuta in parte di amarezze ma in parte anche di grandi, indimenticabili

successi.

12 Concerti grossi per archi op. 6 (1739)

Pubblicati per la prima volta dall'autore col titolo Grand concertos, costituiscono la vetta della produzione strumentale del maestro di Halle. Caratteristica in tutti questi concerti la tecnica dell"'affresco" da lui prediletta: non elaborazione tematica di incisi che informano di sé tutto lo svolgimento musicale, ma piuttosto libero giuoco con disegni ritmici, che in qualche punto può far pensare a Vivaldi, anche se diversissimo è il mondo poetico di Handel, meno fantasioso e formalmente più composto di quello del Prete Rosso. A differenza del concerto bachiano, troviamo qui una molteplice suddivisione in tempi mossi e lenti, a volte quasi in guisa di suite di danze, restando peraltro invariato il rapporto tra "concertino" e "tutti" orchestrale. Singolare il fatto che in tutti i dodici concerti il "concertino" è costituito da due violini, a differenza dell'usanza bachiana di variare il gruppo dei solisti da concerto a concerto.

CONCERTO GROSSO IN SOL MAGGIORE op. 6 n. 1 - A un inizio maestoso e a un "Allegro" mosso nel ritmo segue un "Adagio" in mi minore dai netti contrasti tra "soli" e " tutti", poi un "Allegro" a carattere fugato, con un tema tipicamente handeliano, e infine ancora un "Allegro" in 6/8.

CONCERTO GROSSO IN FA MAGGIORE op. 6 n. 2 - Inizia con un "Andante larghetto" di atmosfera elegiaca per continuare con un "Allegro" interamente basato su un brevissimo e caratteristico inciso ritmico; ma l'atmosfera pacata e calma ritorna nel "Largo" per dissolversi nell'energico fugato dell'"Allegro

ma non troppo" finale, che dà vita a un grandioso giuoco di temi che si rincorrono e si alternano.

CONCERTO GROSSO IN MI MINORE op. 6 n. 3 - Questo Concerto culmina in una "Polonaise" aggraziata ed elegante, in cui sembra rispecchiarsi per un momento lo spirito mondano delle corti settecentesche. Ma anche l'"Andante" in 12/8 e l"'Allegro" che la precedono, come pure il "Larghetto" iniziale e il conclusivo "Allegro ma non troppo" in 6/8, meritano menzione per la ricchezza dei tempi e il gradevole contrasto dei caratteri dinamici.

CONCERTO GROSSO IN LA MINORE op. 6 n. 4 - E' interessante soprattutto per l'impostazione giocosa e spensierata dei due "allegri," preceduti rispettivamente da un "Larghetto affettuoso" e da un "Largo e piano" dagli accenti più sostenuti.

CONCERTO GROSSO IN RE MAGGIORE op. 6 n. 5 - In questo Concerto siamo di fronte a una concezione assai vasta. A un'introduzione maestosa, dalle movenze tipicamente barocche, segue un "Allegro" vigoroso, basato su un unico inciso ritmico e poi un "Presto" di impostazione singolarmente moderna, dove i passaggi fruscianti degli archi sono punteggiati da compatti accordi in pianissimo, bruscamente interrotti da pesanti interventi del "tutti" orchestrale. Dopo questo "Presto" un "Largo" pacato e fluente, un "Allegro" dalle varie figurazioni ritmiche e un aggraziato "Minuetto": tre tempi in cui sparisce del tutto la contrapposizione tra "soli" e "tutti," in favore di un discorso unitario e privo di violenti contrasti.

CONCERTO GROSSO IN SOL MINORE op. 6 n. 6 - È giustamente tra i più eseguiti dei dodici. Qui la tavolozza espressiva di Handel si dispiega in una molteplicità di forme e di colori davvero sorprendenti: all'iniziale "Larghetto e affettuoso," dall'andamento tranquillo e composto, fa riscontro una fuga ("Allegro ma non troppo") dal curioso tema cromatico e poi una "Musette" dall'incedere morbido e allettante della melodia, che ha un sapore vagamente popolaresco dovuto anche al raddoppio per terze. È il pezzo più ampio dell'intero Concerto, dove il giuoco tra i due solisti e l'orchestra è ricco di sviluppi inattesi che danno all'innocente danza un carattere quasi sinfonico per la sua ampiezza. Concludono il Concerto due "allegri" di movenze opposte, il primo col suo carattere tipicamente "concertato,'' il secondo in forma di danza spigliata in 3/8.

CONCERTO GROSSO IN SI BEMOLLE MAGGIORE op. 6 n. 7 - Notiamo qui la mancanza dei due strumenti solisti, tanto che abbiamo nuovamente la forma della sinfonia concertante piuttosto che quella vera e propria del concerto grosso, che presuppone un rapporto costante con uno o più strumenti solisti. Un brevissimo "Largo" iniziale serve ad introdurre un "Allegro" umoristico nei suoi insoliti effetti ritmici e nel caricaturale rapporto tra registri acuti e gravi. Un breve "Largo e piano" dall'incedere maestoso conduce a un "Andante" di schietta marca settecentesca, che sfocia in un "Hornpipe," aggraziato omaggio

all'antica danza omonima inglese in tempo ternario.

CONCERTO GROSSO IN DO MAGGIORE op. 6 n. 8 - Nell'ottavo Concerto Handel accentua il carattere di suite: un "Andante" dalle ampie architetture barocche è seguito da un "Grave" assai breve, da un "Andante allegro" dalle bizzarre volute ritmiche, da un altro breve tempo lento, da una " Siciliana" di vasto impianto e da un "Allegro" dove nuovamente incontriamo un lieto giuoco di ritmi bizzarri e contrastanti.

CONCERTO GROSSO IN FA MAGGIORE op. 6 n. 9 - Di questo Concerto vanno osservate soprattutto le vaste proporzioni dell"'Allegro" che segue al corto "Largo" introduttivo: in esso l'invenzione strumentale del musicista genera nella parte dei due solisti una singolare varietà di disegni, a cui fa da contrasto l'andamento posato e cantabile del successivo "Larghetto," seguito a sua volta da una vivace fuga, limitata nella dimensione quanto elaborata nello sviluppo tematico. Un "Minuetto" e una "Giga" concludono il Concerto dandogli in tal modo quasi un carattere di suite, che abbiamo visto del resto non essere nuovo nella produzione dei concerti grossi handeliani.

CONCERTO GROSSO IN RE MINORE op. 6 n. 10 - Nel decimo Concerto sembra di avvertire un influsso bachiano, e non solo nell"'Ouverture" dal pomposo impianto barocco, ma anche nel successivo "Allegro," dove la rapidità delle figurazioni ritmiche e delle entrate fugate fa pensare a qualcuna delle più significative composizioni clavicembalistiche del Maestro di Eisenach.

Ma l'"Air" o aria è tipicamente handeliana e così pure il seguente "Allegro" col suo spigliato giuoco di ritmi; mentre un nuovo "Allegro" in 3/4, di grande impianto formale, amplia e arricchisce gli elementi di virtuosità caratteristici di tutto questo Concerto. Conclude un breve "Allegro moderato," dove per la prima volta compare la tonalità di re maggiore, quasi a coronare luminosamente la composizione.

CONCERTO GROSSO IN LA MAGGIORE op. 6 n. 11 - Questo Concerto è interessante per le ampie proporzioni dell"'Andante" iniziale, dove i caratteri dell'ouverture barocca si fondono con le esigenze strumentali dei solisti, che acquistano in certi punti aspetti quasi vivaldiani. Un "Allegro" e un brevissimo

"Largo e staccato " per la sola orchestra introducono poi un ampio "Andante," in cui balza in primo piano l'elemento solistico soprattutto del primo violino, con un virtuosismo che ritorna nell"'Allegro" finale estendendosi anche al secondo solista e a tutta l'orchestra in un allettante giuoco di domanda e risposta.

CONCERTO GROSSO IN SI MINORE op. 6 n. 12 - Il presente Concerto, tra i più noti dell'intera raccolta, presenta un'introduzione maestosa seguita questa volta da un "Allegro" che per le sue vaste architetture e la varietà della dialettica tra "soli" e "tutti" costituisce indubbiamente il pezzo centrale di tutto il Concerto. Esso è seguito da un "Larghetto e piano," in cui un tema cantabile e pacato viene variato alcune volte con grazia ed eleganza. Infine dopo un breve "Largo" con funzione quasi d'intermezzo, conclude il Concerto un "Allegro" in cui l'andamento fugato dei due solisti all'inizio si comunica ben presto a tutta l'orchestra arricchendosi più avanti di un nuovo elemento ritmico in terzine che si contrappunta fino al termine con quello puntato e giocoso dell'inizio.

domenica 16 aprile 2023

venerdì 14 aprile 2023

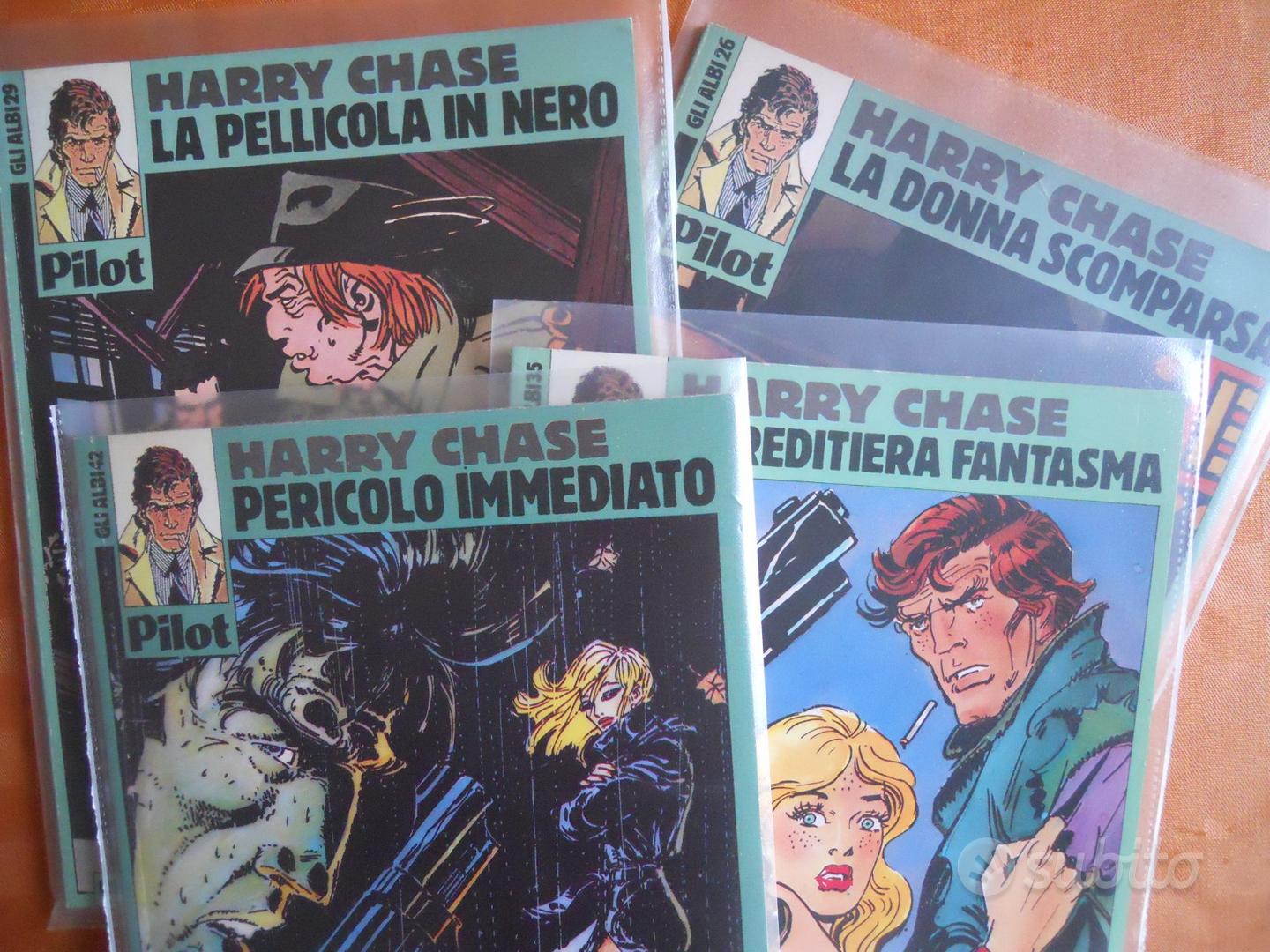

Harry Chase

Harry Chase, Francia, 1976 / Claude Moliterni e Walter Fahrer

Protagonista di storie molto realistiche pubblicate sul quotidiano France-Soir, Harry Chase è il classico investigatore privato squattrinato e rubacuori. Vive e lavora a Los Angeles e ama parlare di sé come del «miglior detective della costa occidentale»; ma dedica troppo tempo alle ragazze per esserlo davvero, anche se va sempre fino in fondo, e con successo, ai "casi" di cui si occupa.

Create dal critico Claude Moliterni e dal disegnatore argentino Walter Fahrer, da alcuni anni residente in Francia, le avventure di questo personaggio sono raccontate in strisce con inquadrature e "tagli" più elaborati del solito, quindi molto diverse per impostazione e montaggio rispetto a quelle classiche.

Edvard Grieg

Bergen [Norvegia] 15-VI-1843 - ivi 4-IX-1907

Dopo un incontro decisivo col violinista Ole Bull, Grieg decise nel 1858 di dedicarsi interamente alla musica, perfezionandosi fino al 1862 al Conservatorio di Lipsia. Tornò poi in Norvegia, legandosi d'amicizia con i circoli letterari e artistici nazionali, e qualche anno dopo faceva a Roma la conoscenza di Ibsen, entrando nel 1868 in proficuo rapporto d'amicizia con Bjornson. Nel 1867 fondò a Oslo un'accademia di musica, dal 1871 all'80 diresse una società musicale, e ben presto ottenne dal governo norvegese una pensione a vita che gli permise, a partire dal 1873, di dedicarsi esclusivamente alla composizione. Continuò peraltro anche l'attività di concertista di pianoforte e di direttore d'orchestra, facendo conoscere la sua produzione in patria e all'estero. Fu nel 1898 l'organizzatore del primo festival di musica norvegese che si svolse a Bergen, e mori in età non ancor tarda circondato dalla stima e dall'affetto di rutta la nazione, che nel 1903 aveva celebrato il suo sessantesimo compleanno con manifestazioni commoventi e solenni.

Concerto in la minore per pianoforte e orchestra op. 16 (1868)

È la composizione più popolare di Grieg: non solo perché è entrata stabilmente nel repertorio dei più grandi pianisti, ma anche perché, nell'ambito della produzione sinfonica del maestro norvegese, si tratta indubbiamente di un lavoro riuscito anche dal punto di vista formale e costruttivo, che ci fa dimenticare per un momento i limiti di Grieg, che sono quelli del sentimentale quadretto di genere.

Si suole notare in questo Concerto un legame col mondo espressivo di Schumann e in particolare col suo Concerto per pianoforte, che è pure in la minore. Di fatto, di Schumann troviamo qui una certa scrittura pianistica, un empito lirico che si serve del pianoforte veramente come del più "romantico" degli strumenti. D'altra parte c'è anche da dire che il conio dei motivi è personalissimo, seppure un po' retorico, e che anzi Grieg ha profuso qui alcune delle sue idee più originali: si vedano i due temi principali del primo tempo e infine i ritmi dell'ultimo, che richiamano senza possibilità d'errore il folclore musicale scandinavo, elaborato e rivissuto dal compositore. Il rapporto tra pianoforte e orchestra è abbastanza equilibrato, e il reboante virtuosismo del solista - che peraltro non è mai trascendentale - non soverchia in nessun caso le esigenze di costruzione formale, che sono rispettate e pongono questo Concerto tra i "classici" della letteratura pianistica.

Al primo tempo "Allegro molto moderato" segue un "Adagio" di assai libero andamento lirico e infine un "Allegro moderato molto e marcato" che è la sezione più elaborata del Concerto e degnamente lo conclude.

mercoledì 12 aprile 2023

Christoph Willibald Gluck

Erasbach [Palatinato superiore] 2-VII-17 14 - Vienna 15-X.I-1787

Iniziati gli studi a Praga, nel 1736 era a Vienna dove attirava l'attenzione del lombardo principe Melzi, il quale lo condusse con sé a Milano affidandolo alle cure di G. B. Sammartini. Fino al 1745 rimase in Italia, facendo rappresentare le sue prime opere di tipo italiano, e recandosi poi a Londra dove entrava in contatto con Handel. Dal 1746 gira per diversi anni l'Europa come direttore d'orchestra della compagnia d'opera Mingotti, ma nel 1754 diventa maestro di cappella all'Opera di Corte di Vienna: sarà qui che, nel 1761, incontrerà il Calzabigi, col quale darà inizio alla famosa riforma dell'opera. Dal 1773 fu per diversi anni a Parigi, al centro di roventi polemiche pro e contro la sua riforma, e nel 1780 ritornò definitivamente a Vienna, dove rimase inattivo fino alla

morte.

IFIGENIA IN AULIDE: "Ouverture" dell'opera ( 1774) -

Questa "Ouverture, " in cui secondo il modello gluckiano vi è un riferimento tematico diretto con l'opera vera e propria, suscitò ancora in tutto l '800 l'ammirazione dei musicisti, in particolare di Wagner e Berlioz. Il secondo ne mise in luce la stringatezza della strumentazione, il primo ne curò una versione da concerto (dando al brano una conclusione che gli manca nell'originale, in cui esso si collega direttamente al coro iniziale del primo atto) e ne fece un'analisi approfondita.

Wagner chiamò " tema del dolore" quello iniziale dell"'Andante," "tema della forza imperiosa" quello iniziale dell"'Allegro," "tema della grazia virginale di Ifigenia" il secondo tema dell"'Allegro" (che è costruito in forma di sonata) e il "tema della compassione commossa" un nuovo tema dello sviluppo.

In ogni caso si tratta di una pagina nitida e viva, che tratteggia con forza i caratteri nobili e appassionati dell'antica tragedia greca, da Gluck rivissuta in uno spirito tutto moderno.

lunedì 10 aprile 2023

Mikhail Glinka

Novospaskoie [Smolensk] 1-VI-1804 - Berlino 15-II-1857

Studiò a Pietroburgo e lasciò ben presto la carriera burocratica, a cui era avviato, per la musica. Tra il 1830 e il '34 fu in Italia e in altri paesi europei, e a Berlino poté perfezionarsi sotto la guida di Dehn, ottimo contrappuntista. Tornato in patria, fu in contatto con gli ambienti culturali progressivi (in particolare con Puskin) e scrisse l'opera Una vita per lo zar (o Ivan Susanin), considerata la prima opera russa a carattere nazionale. Dal 1837 al '39 fu maestro di cappella dello zar, ma ben presto perse il favore della corte e nel 1844 si recò a Parigi, dove fu in rapporti con Berlioz; fu poi in Spagna e dal 1848 al '51 visse a Varsavia, dato che l'atmosfera politica e culturale del suo paese si era rivelata irrespirabile per lui. Fu ancora a Parigi, e nel 1856 voleva riprendere a Berlino gli studi col Dehn, ma qui fu stroncato poco tempo dopo da un male al fegato.

CAPRICCIO BRILLANTE SULLA JOTA ARAGONESA (1847)

Glinka fu uno degli inauguratori dello "spagnolismo" musicale, cui resero omaggio ancora Chabrier, Rimski e altri compositori.

Questo Capriccio gli fu dettato da un vivo amore per i ritmi delle danze spagnole (una di queste è appunto la jota), con cui venne in contatto durante il suo viaggio in Spagna ( 1845-47). Si tratta di una pagina tutto sommato abbastanza convenzionale, superficiale e brillante omaggio alla bella terra di Spagna, che Glinka stesso volle anche chiamare "Ouverture spagnola. "

Si noti l'imitazione della chitarra e la struttura formale che riproduce fedelmente l'andamento della danza, con un'introduzione lenta seguita dalle rapide melodie tipiche della jota.

domenica 9 aprile 2023

venerdì 7 aprile 2023

Alexandr Glazunov

Pietroburgo 10-VIII-1865 - Parigi 2 1-III-1936

Allievo di Rimski-Korsakov, incontrò ben presto con la sua produzione il favore del pubblico e della critica, trovando nel mecenate ed editore Belaiev un entusiastico ammiratore e sostenitore. Dal 1899 fu insegnante e dal 1905 direttore del Conservatorio di Pietroburgo, per la cui ricostituzione si adoperò dopo il 1918. Si stabilì nel 1928 a Parigi, dopo essersi fatto conoscere anche come direttore d'orchestra. Durante il periodo di insegnamento, formò molti compositori russi della più giovane generazione.

SINFONIA N. 4 IN MI BEMOLLE MAGGIORE op. 48 (1893) - È una delle pagine più felici del musicista russo, liricamente distesa e quasi agreste nell'evocazione di serene atmosfere. I temi sono semplici e gradevoli, la struttura dell'opera è chiara, priva di complicazioni e di forti contrasti drammatici.

La Sinfonia è in tre tempi, ma il finale comprende anche il movimento lento.

Ecco l'ordine di successione dei tempi: "Andante-Allegro Moderato,'' "Scherzo" di carattere pastorale, "Andante-Allegro."

mercoledì 5 aprile 2023

Giorgio Federico Ghedini

Cuneo 11-VII-1892 - Nervi 25-III-1965

Studiò a Torino violoncello e composizione, diplomandosi nel 1911. Fu poi per qualche anno maestro sostituto al Teatro Regio e dal 1918 insegnante alla Scuola municipale di canto corale di Torino, passando più tardi alla cattedra di composizione di quel Conservatorio. Dal 1941 insegnò al Conservatorio di Milano, di cui fu direttore dal 1951 al '62.

Partita per orchestra (1926) - Nella musica italiana dei primi decenni del secolo la forma della partita ebbe una fortuna sorprendente. Nella ricerca, comune a tutti i musicisti delle recenti generazioni, di un allacciamento con la tradizione musicale italiana, questa forma dovette sembrare la più adatta a

racchiudere un modo di espressione profondamente italiano e insieme avvertito dei più recenti sviluppi della musica. Di fatto, nella generale tendenza alla classicità, questa forma strumentale si prestò particolarmente bene all'operazione di "ricupero" di una tradizione strumentale, che era stata interrotta per quasi due secoli dall'imporsi dell'opera lirica. La serie delle

partite fu inaugurata da Casella nel 1925, poi venne questa di Ghedini, nel 1932 quelle di Petrassi e Dallapiccola.

La Partita è una composizione tipica del periodo "barocco" e costruttivista di Ghedini, intessuta di ritmi vigorosi, di un contrappunto sanguigno e sapiente, assai elaborata anche nel trattamento orchestrale, non aliena da aspri urti armonici ma ispirata a una chiara linearità di discorso. È scritta per normale orchestra sinfonica e comprende i seguenti temi: "Entrata" ('Allegro gagliardo'), "Corrente" ('Sereno, dolce e primaverile'), "Siciliana" ('Lento, pensoso e mesto'), "Bourrée I e II," "Giga," dove non sembrerebbe errato scorgere un certo influsso

hindemithiano (l'indicazione di tempo è 'Velato e grigio').

lunedì 3 aprile 2023

George Gershwin

New York 26-IX-1898 / Beverly Hills [California] 11-VII-1937

Dedito alla musica leggera fin da fanciullo, creò ben presto una serie di songs che gli diedero larga popolarità. Tuttavia si sentiva attratto fortemente dalle forme della musica sinfonica: e il frutto migliore di questa costante ascesa dalla sfera della musica "leggera" a quella di una musica più meditata, Gershwin lo raggiunse in Porgy and Bess, la prima opera veramente americana, basata su motivi della gente negra, sui loro canti e sulla loro psicologia, e pure riscattata a un livello universale da una forza geniale che oggi nessuno può disconoscere a Gershwin.

Anche la produzione strumentale è interessante per conoscere le possibilità di elaborazione in sede di musica d'arte delle caratteristiche del jazz. Sul suo esempio si formò in America una corrente tendente a rivalutare il jazz nella musica sinfonica: ma Gershwin resta un musicista unico e inimitabile, uno dei prodotti maggiori - e forse il massimo - che la cultura musicale degli Stati Uniti abbia dato fino ad oggi.

Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra (1924) - A soli ventisei anni Gershwin scrive una composizione destinata forse a diventare la più popolare della sua intera produzione. In verità, questo connubio di sviluppi costruttivi tratti dalla musica classica con elementi tipici invece del jazz (ritmi, inflessioni melodiche e armoniche) ha del geniale, e per la sua freschezza inventiva, la sua spontaneità, se vogliamo anche la sua ingenuità di discorso, si impone decisamente all'attenzione di ogni ascoltatore, quale che ne possa essere il personale atteggiamento nei confronti del jazz. La parte del pianoforte è lineare nella scrittura ed essenziale: questo breve pezzo scorre via con rapidità e grande forza comunicativa, e basta da solo a darci tutta la misura del grande talento gershwiniano.

domenica 2 aprile 2023

Iscriviti a:

Commenti (Atom)