Colombo, Stati Uniti, 1971 / Richard Levinson e William Link

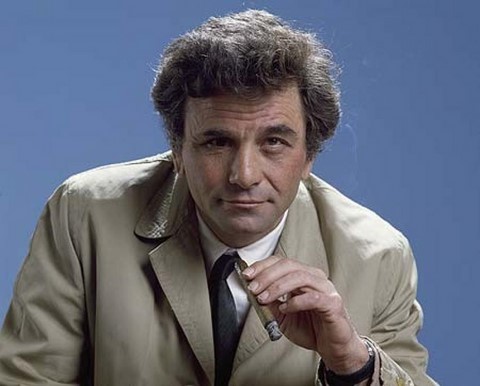

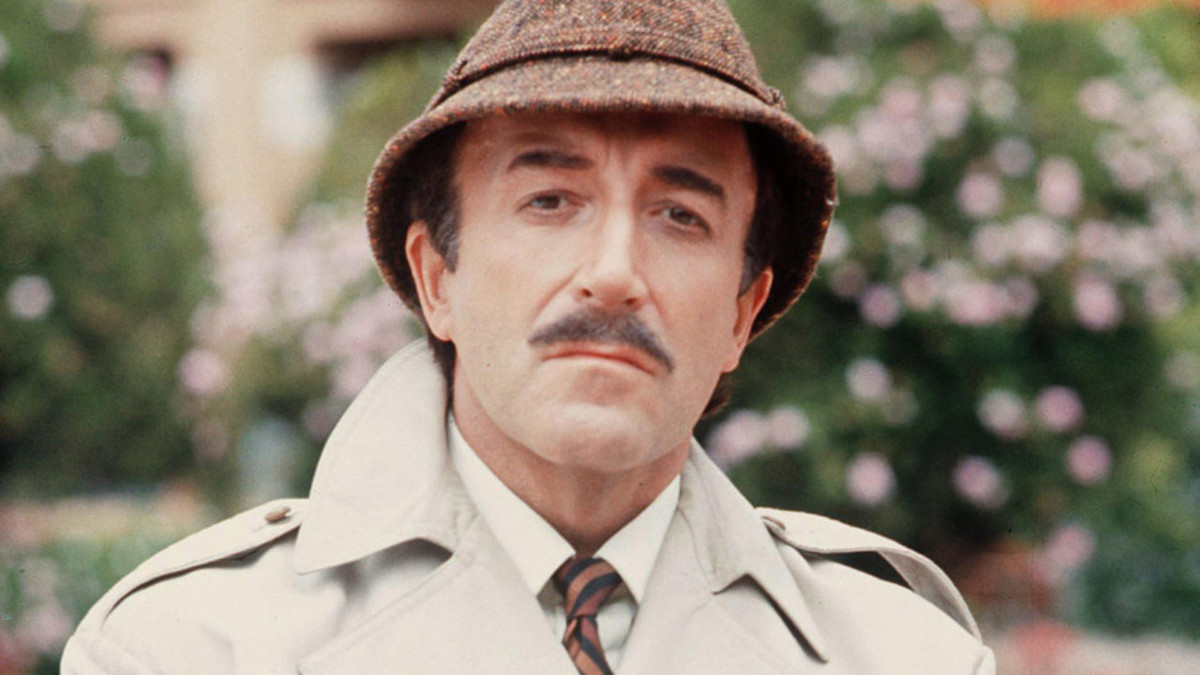

Colombo è un tenente in forza al Los Angeles Police Department, all'interno del quale è assegnato alla Squadra omicidi. Di origini italiane, acuto e, nello stesso tempo, distratto e trasandato, con addosso un vecchio impermeabile beige, sbiadito e sgualcito, e da cui non si separa quasi mai; sotto, invece, indossa quasi sempre lo stesso tipo di camicia, cravatta e giacca.

Nel 1968, quando a Peter Falk venne chiesto di interpretare un poliziotto sui generis nei due film TV, episodi pilota della serie, l'attore recitò vestito esattamente come si era presentato sul set la prima mattina. Il celebre impermeabile è suo, acquistato in un negozio di New York. Durante la prima serie, Falk ha veramente usato sempre la sua stessa camicia, la stessa cravatta, gli stessi pantaloni e le stesse scarpe, oltre naturalmente allo stesso impermeabile. Ne acquistò uno nuovo per girare gli episodi soltanto nel 1992.

Ha una moglie, a cui è molto affezionato e che nomina spesso, ma che tuttavia non compare mai. Colombo si riferisce a lei solo come mia moglie oppure signora Colombo, senza mai chiamarla per nome. Di lei non viene mai mostrata neppure una foto. In un episodio, per un'indagine, si organizza il finto omicidio della moglie; in varie scene è visibile una foto, apparentemente quella della signora Colombo, ma in realtà si rivelerà essere, alla conclusione dell'episodio, la foto della sorella della moglie (per ammissione dello stesso tenente). Inoltre, apparentemente, i due coniugi Colombo sembrerebbero non avere figli, ma nell'episodio L'uomo dell'anno della terza stagione, il tenente, che deve uscire fuori a cena, racconta di non avere trovato una baby sitter per la bambina piccola. In un episodio afferma che la moglie e i ragazzi sono dalla suocera, mentre in un altro afferma che il carretto dei gelati passa sempre all'ora di pranzo e sua moglie si lamenta perché guasta l'appetito del bambino.

La misteriosa moglie, che scopriamo chiamarsi Kate Columbo, e che rimane ignota per tutta la serie ufficiale, compare come protagonista dello spin-off, inedito in Italia, Mrs. Columbo, trasmesso per due sole stagioni dal 1979 al 1980. Nello spin-off, Kate Columbo è interpretata da Kate Mulgrew (che diverrà in seguito celebre nel ruolo del capitano Kathryn Janeway del franchise di Star Trek).

Il tenente a volte fa riferimento anche ad un cognato e ad altri parenti; anch'essi (tranne un nipote in Non c'è tempo per morire) non compaiono mai. Suo fedele compagno è un cane di razza basset hound particolarmente pigro, che reagisce a qualsiasi ordine accucciandosi; non ha un nome perché il tenente non ne ha trovato nessuno che piacesse a lui e alla moglie e quindi lo chiama semplicemente Cane (anche se, nello stesso episodio, il tenente sembra proporre al cane il nome Beethoven ricevendo un silenzio/assenso). Il cane compare per la prima volta nell'episodio Concerto con delitto, e cambierà poi nelle diverse serie.

Guida poi un'automobile francese, una vecchia Peugeot 403 decapottabile grigia (lo dice anche nell'episodio Nuoce gravemente alla salute quando, con il presentatore Wade Anders, dopo varie e strampalate manovre del tenente, si scontrano in automobile), targata 044 APD (che è relativa alla prima serie della NBC), di cui è molto fiero nonostante abbia l'aspetto e il rumore di un macinino scassato. In due episodi (Candidato per il crimine e Il segreto di Nora Chandler), a chi gli chiede perché non acquisti un'altra vettura, Colombo risponde che in famiglia possiedono già due auto, e la più recente delle due è la sua, perché quella più vecchia è usata da sua moglie, lasciando immaginare al pubblico il disastroso stato di tale auto. Nelle serie girate con la ABC la targa è invece 448 DBZ.

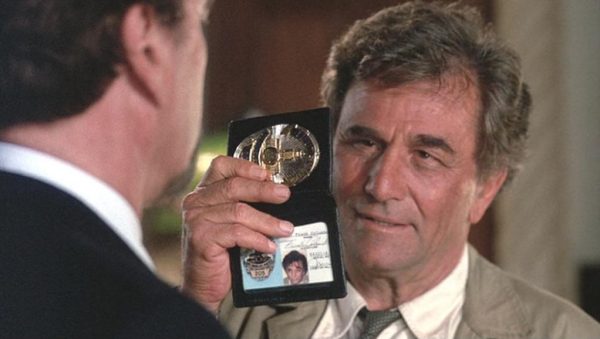

Del tenente Colombo non viene mai rivelato il nome di battesimo, ma viene indicato sempre e solo come tenente Colombo, anche se negli episodi La pistola di madreperla e Una questione d'onore si vede un primo piano di un suo documento, e dalla firma si deduce che il suo nome è Frank. Nell'episodio Indagine ad incastro, alla domanda di quale sia il nome di battesimo, lui risponde tenente.

Colombo è altresì un incallito fumatore: di solito compare con uno scadente mozzicone di sigaro in mano, che lo aiuta a ragionare, così come anche il suo inseparabile impermeabile. Per le sue indagini inoltre, annota gli appunti in uno stropicciato taccuino. Solo in un episodio, L'omicidio del professore, ricorre a un registratore audio.

Grazie alla sua lunga esperienza, Colombo ha sviluppato una notevole capacità intuitiva e una finissima osservazione, grazie alle quali, alla fine, riesce sempre a individuare l'assassino. Una mancanza, un dettaglio minimo, un gesto inconsueto del presunto assassino lo insospettiscono immediatamente. Ha un QI superiore alla media, cosa questa che viene scoperta nell'episodio della sesta stagione Prova d'intelligenza; in questo episodio, Colombo dichiara: «Quando sono entrato nella polizia c'erano parecchi più in gamba di me e più intelligenti di me. Allora mi dissi che se avessi lavorato più di loro, se mi fossi applicato di più, con maggiore costanza, ce l'avrei fatta. E ce l'ho fatta» e l'assassino, suo interlocutore, risponde (riferendosi alla propria intelligenza superiore): «Ho sempre dovuto nascondere la mia intelligenza ai miei compagni, alle mie sorelle, ai miei fratelli. La gente non ama le persone in gamba.» Nello stesso episodio, Colombo risolve anche un problema d'informazione minima proposto dall'assassino stesso e risolve in un batter d'occhio la domanda più complessa di un test per il quoziente d'intelligenza.

Pur essendo un poliziotto, non porta mai armi con sé e non si allena al poligono; tuttavia, userà una pistola soltanto in un unico caso, ovvero nell'episodio Play back, ma soltanto per fare un esperimento balistico in una scatola di sabbia; qui afferma con gravità di avere orrore per le armi. In un altro episodio, nella scena finale di Non c'è tempo per morire, si ritroverà sul punto di adoperarla in un'irruzione per liberare una donna rapita (la moglie di suo nipote in quell'episodio), ma verrà anticipato da alcuni poliziotti.

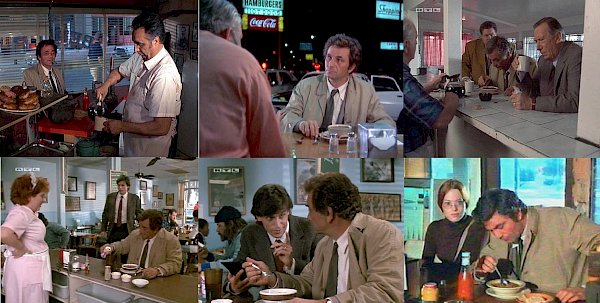

Colombo infine ama la buona cucina e adora la musica lirica; soffre il mal di mare, soffre di vertigini, ha paura di volare e è claustrofobico. Il suo piatto preferito è il chili con carne, nel quale lui stesso frammenta alcuni cracker, nonché il panino con il burro d'arachidi e l'uvetta passa; tuttavia, spesso appare con un paio di uova sode che mangia per colazione.

Columbo, questo il nome originale del protagonista della popolarissima serie, è un tenente della polizia criminale di Los Angeles dall'aspetto scarmigliato (e dall'impermeabile perennemente stazzonato) e dai modi apparentemente inetti, tanto che i suoi avversari spesso non lo prendono molto in considerazione, salvo poi accorgersi di averlo scioccamente sottovalutato, dato che è tutt'altro che sprovveduto. Spesso il delitto è commesso all'inizio del singolo episodio e quindi gli spettatori conoscono l'identità del colpevole. Il divertimento sta quindi nello scoprire "come" l'investigatore riuscirà a venire a capo dei singoli casi, spesso giocando come il gatto con il topo con i maggiori indiziati.

Anche se era stato scelto come protagonista della serie soltanto perché Lee J. Cobb e Bing Crosby non erano disponibili, Peter Falk, nonostante alcune difficoltà iniziali («Le sceneggiature erano pronte solo all'ultimo momento, e si girava a

ritmi infernali per poi magari scoprire che era sfuggito un errore madornale», ricordava l'attore), ha ottenuto un notevole successo personale nei panni del tenente Colombo, tanto da aggiudicarsi ben tre Emmy, l'Oscar televisivo statunitense.

Nel 1971 guadagnava 125.000 dollari a episodio ed era l'interprete di telefilm più pagato d'America. Il costo dei suoi abiti di scena era invece ridotto al minimo dato che, come ricordano Levinson e Link in un divertente libro sul "fenomeno" Colombo, Falk indossò sempre lo stesso vestito, la stessa cravatta, lo stesso

impermeabile e le stesse scarpe.

Quarantacinque telefilm (alcuni da 96 minuti e altri da 120) sono andati in onda dal 15 settembre 1971 al 1 settembre 1978. Spesso prendevano parte a singoli episodi attori del calibro di John Cassavettes, Mirna Loy, Ida Lupino e Ray Milland. La serie, popolarissima, è rientrata in produzione nel 1989.

Protagonista anche di una lunga serie di romanzi tascabili che riprendono, con minor successo, le sceneggiature televisive, qualche anno fa il tenente Colombo è stato scelto in Italia dalla Coop come testimonial di una originale campagna pubblicitaria.