contatto: grogfisio@gmail.com - YouTube: Roberto Roganti Grog # FaceBook: Roberto Roganti scrittore # Instagram: roberto.roganti.57

domenica 27 agosto 2023

Serghei Prokofiev

Sontsovka [Ekaterinoslav] 23-IV-1891 - Mosca-5-III-1953

Precocissimo come pianista e come compositore, fu allievo di Rimski Korsakov

e Liadov al Conservatorio di Pietroburgo, imponendosi all'attenzione del pubblico e della critica come compositore ardito e interessante oltre che come ottimo pianista. Nel 1918 iniziò un lungo giro in paesi d'Europa e d'America. Fu a Parigi, Londra, Chicago, venendo a contatto con le correnti musicali più avanzate e facendosi favorevolmente conoscere con le sue composizioni. Visse a Parigi dal 1923 al '33, anno in cui ritornò in URSS, per partecipare attivamente alla vita culturale del paese che attraversava un periodo di grandiosa ricostruzione. Mantenne numerosi contatti con l'estero, e le sue opere continuarono ad essere eseguite nell'Europa occidentale e nei festival internazionali. Considerato da tutti come il maggior compositore sovietico venne peraltro criticato nel 1948 per presunti aspetti di "formalismo" nella sua produzione. La morte lo colse nel pieno dell'attività: scompariva con lui uno dei più grandi compositori di questo secolo.

L'evoluzione stilistica di Prokofiev è stata tra le più interessanti e ricche di fermenti che la musica contemporanea conosca.

Assai aperto alle nuove conquiste del linguaggio musicale, vicino agli ambienti culturali più avanzati e innovatori della Russia sovietica, egli si evolse ulteriormente durante il suo lungo soggiorno all'estero a contatto con le più diverse correnti musicali. Risenti l'influsso del politonalismo e della " musica della macchina, " ma la sua personalità si impose sempre al di sopra di ogni eclettismo esteriore, dando luogo a una musica inconfondibile, aspra, secca ed ironica, vigorosamente ritmata, a volte funambolesca e sardonica. Qualcuno lo definì " cubista in musica," e questo può aiutare a far comprendere il carattere di certe sue composizioni, specialmente del periodo di mezzo.

Ritornato nell'URSS, il suo stile si evolse nel senso di una maggior semplicità di linee, acquistando un respiro melodico che nel passato tendeva ad essere messo in disparte da altre esigenze.

Ma, a differenza di quanto qualche critico sostiene, è impossibile dire che lo stile di Prokofiev abbia subito una brusca svolta dal 1935 in avanti: come per l'innanzi, la sua produzione dell'ultimo periodo resta caratterizzata da una sensibilità squisitamente russa, ed egli ha saputo valorizzare come pochi altri compositori sovietici il retaggio della ricca tradizione nazionale.

Nell'intensa attività di Prokofiev non possiamo dimenticare la proficua collaborazione col regista cinematografico Serghei M. Eisenstein. L'incontro di questi due artisti diede luogo a un lavoro in comune che ha prodotto opere d'arte di straordinaria altezza espressiva: Prokofiev è stato forse il maggior

compositore di musica per film che sia mai esistito (ricordiamo la musica composta per i film Alexandr Nievski, Ivan il terribile e La Congiura dei Boiardi dello Eisenstein).

Oltre a numerosa musica sinfonica e concertistica, Prokofiev ha composto opere teatrali (ricordiamo L'Amore delle tre melarance del 1921 e L'Angelo di fuoco del 1928), alcuni balletti, molti pezzi vocali con orchestra (nel periodo del suo soggiorno nell'URSS egli contribuì con molte di queste composizioni

all'esaltazione delle conquiste del socialismo), liriche, musica da camera tra cui molti pezzi per pianoforte che formano una parte molto importante della sua produzione.

Symphony no. 6 (1947)

È una delle composizioni più importanti e considerevoli scritte da Prokofiev nel dopoguerra. Vi riecheggiano, si direbbe, i clangori e le sofferenze della catastrofe testé conclusasi, ed essa potrebbe idealmente riallacciarsi alle sinfonie n. 2 e 3 composte nei tumultuosi anni dell'attività parigina. Naturalmente sono profusi nella partitura molti elementi di distensione lirica, come per esempio in buona parte del primo tempo. Ma i temi cantabili del "Largo" sono come intenzionalmente soffocati da un'orchestra tesa e greve, che con incisi ritmici inesorabili e trapananti dà luogo a uno sfondo drammatico, quasi angoscioso, brevemente interrotto dagli spettrali andamenti di marcia della parte centrale. Ritmi di marcia, ora festosi, ora sardonici e laceranti, costituiscono ancora la tessitura di tutto l'ultimo tempo, in cui con effetto singolare il composi tore introduce, poco prima dell'impressionante stretta finale, un breve "Andante tenero" che culmina in una terrificante cadenza magistralmente strumentata come un fortissimo ripieno d'organo.

Ed ecco le indicazioni agogiche dei tre tempi: " Allegro moderato "; " Largo "; " Vivace. "

sabato 26 agosto 2023

William Hope Hodgson: Il cavallo dell’invisibile, 1910

Quel pomeriggio avevo ricevuto un invito da Carnacki.

Quando giunsi da lui lo trovai seduto da solo. Come entrai nella stanza si alzò con un movimento piuttosto rigido e mi tese la mano sinistra. Il suo volto sembrava malamente ammaccato e ferito e aveva la mano destra bendata. Mi strinse la mano e mi offrì il giornale che rifiutai. Allora mi diede una manciata di fotografie e se ne tornò alla sua lettura.

Be’, Carnacki è fatto così. Da lui non una parola e da me nessuna domanda. Avrebbe detto tutto più tardi. Passai circa mezz’ora a osservare le fotografie, che erano principalmente istantanee, alcune prese con il flash, di una ragazza straordinariamente graziosa. Era sorprendente che la sua bellezza fosse così evidente, dato che aveva una espressione tanto sorpresa e spaventata: era difficile non credere che fosse stata fotografata in presenza di qualche pericolo imminente e sovrastante.

La maggior parte delle fotografe raffigurava interni di stanze e di corridoi differenti e in ciascuna foto si poteva vedere la ragazza, ripresa per intero o soltanto in alcuni particolari, come una mano, un braccio o parte della testa e del vestito. Tutte queste istantanee evidentemente erano state prese con qualche scopo definito che non aveva come principale ragione quella di fotografare la ragazza ma quello che le stava attorno e, come potete immaginare, mi incuriosirono molto.

Nel mucchio tuttavia trovai qualcosa di decisamente straordinario. Era una fotografia della ragazza che stava ritta e nitida nella grande luce di un lampo di magnesio, come si poteva vedere chiaramente. Il suo volto era leggermente rivolto verso l’alto come se lei fosse stata improvvisamente spaventata da qualche rumore. Appena sopra di lei, come spuntando dall’ombra, c’era il contorno offuscato di un solo grande zoccolo di cavallo.

venerdì 25 agosto 2023

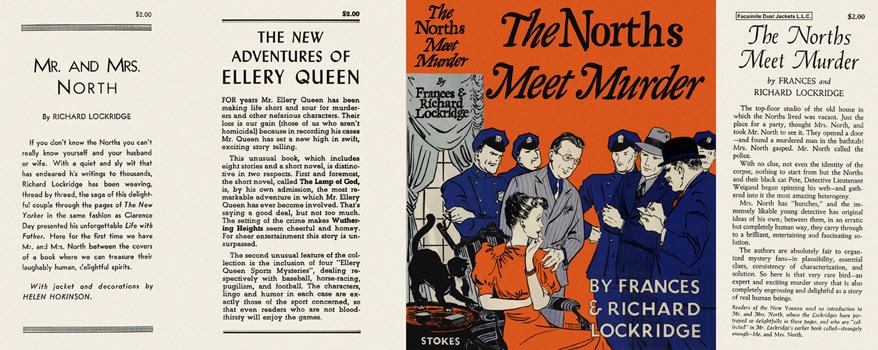

Jerry North

Jerry North, Stati Uniti, 1940 / Richard e Frances Lockridge

Direttamente ispirati a Nick Charles e a sua moglie Nora - non tanto al romanzo di Dashiell Hammett, quanto ai film interpretati da William Powell e Mirna Loy -, Jerry e Pamela North sono una delle più popolari coppie di investigatori dilettanti della letteratura poliziesca.

Abitano al Greenwich Village, il quartiere newyorkese degli artisti: lui fa il piccolo editore e passa la maggior parte del tempo a leggere manoscritti di aspiranti autori, mentre lei, confusionaria e impicciona, finisce sempre con il cacciarsi nei guai.

Compagni d'avventure sono il tenente (poi capitano) William Weigardun detective della squadra omicidi di New York che comparirà anche nelle storie del tenente Nathan Shapiro, un altro personaggio creato in seguito da Richard e Frances Lockridge e sua moglie Dorian, amici dei North e come loro amanti della vita notturna.

Tra i pregi di questa serie, definita unanimemente gradevole e garbata da tutti i critici, c'è quello di avere dato spazio all'umorismo e a simpatiche descrizioni di ambienti sofisticati.

Tra i difetti bisogna invece annoverare una certa ripetitività, tanto che già nel 1946 il critico Howard Haycraft scriveva, con una punta di ironia: «Mi piacerebbe leggere un giorno una storia sulla coppia North in cui all'ultimo capitolo la signora North non finisca sola e indifesa nel salotto dell'assassino!»

Albert Hackett e Peggy Conklin hanno avuto i ruoli principali nella produzione di Broadway Mr. and Mrs. North , che ha tenuto 163 rappresentazioni al Belasco Theatre dal 12 gennaio 1941 al 31 maggio 1941. Alfred De Liagre, Jr. ha prodotto e diretto il commedia scritta da Owen Davis . Gli attori secondari includevano Philip Ober e Millard Mitchell. In quella versione, l'appartamento di North si trova a Greenwich Place, Manhattan , realizzato in una scenografia di Jo Mielziner.

La commedia di Owen Davis divenne un film della MGM del 1942 ( Mr. and Mrs. North ), con Gracie Allen e William Post, Jr. con Millard Mitchell che ripeteva il suo ruolo di Detective Mullins dalla produzione di Broadway. Altri nel cast erano Paul Kelly , Rose Hobart e Keye Luke.

Mr. and Mrs. North era una serie di gialli radiofonici trasmessa su NBC e CBS dal 1942 al 1954. Alice Frost e Joseph Curtin avevano i ruoli principali quando la serie iniziò nel 1942.

Nel 1946, il produttore-regista Fred Coe portò in televisione la commedia di Owen Davis (su WNBT di New York City) con John McQuade e Maxine Stewart nei protagonisti e Don Haggerty , Joan Marlowe e Millard Mitchell che ripetevano i loro ruoli a Broadway.

Joseph Allen e Mary Lou Taylor hanno interpretato il signor e la signora North dal luglio 1949 in NBC Presents (1 stagione di 21 episodi).

Barbara Britton e Richard Denning hanno recitato nell'adattamento televisivo, prodotto da John W. Loveton, visto sulla CBS dal 1952 al 1953 e sulla NBC nel 1954, sponsorizzato da Revlon cosmetics e Congoleum-Nairn, Inc. Francis De Sales ha recitato in 25 episodi nei panni del tenente di polizia Bill Weigand, solo il suo secondo ruolo sullo schermo. Le guest star includevano Raymond Burr , Hans Conried , Mara Corday , Lawrence Dobkin , I. Stanford Jolley , Carolyn Jones , Katy Jurado , Jimmy Lydon , Dayton Lummis ,Julia Meade , William Schallert e Gloria Talbott . Nei suoi primi giorni alla WPTZ TV di Filadelfia, Ernie Kovacs ed Edie Adams occasionalmente hanno falsificato lo spettacolo in sketch intitolati Mr. & Mrs. South nella commedia mattutina di Kovacs Three To Get Ready.

Jerry e Pamela North sono protagonisti di ventisei romanzi scritti dai Lockridge e, come Mr. e Mrs. North sono un'opera teatrale di Broadway, un film e diverse serie radiofoniche e televisive.

domenica 20 agosto 2023

Francis Poulenc

Parigi 7-I-1899 - ivi 30-I-1963

Sostanzialmente autodidatta per la composizione, fu attratto alla musica fin dalla più giovane età, e ben presto entrò a far parte a Parigi del "Groupe des Six," con cui collaborò nel balletto Les Mariés de la Tour Eiffel ( 1921), mettendosi in luce nel contempo anche con altre composizioni vocali e strumentali.

Dal 1921 al '24 si perfezionò con Koechlin estendendo in pari tempo i suoi contatti musicali agli ambienti di Vienna e di Roma. Fu attivo come brillante pianista, anche in duo col violoncellista P. Fournier.

Pur vantando che « il mio 'canone' è l'istinto, » la sua musica denota una mano esperta e una capacità di costruzione tipica del resto di tutta la scuola francese. Passato attraverso le esperienze più diverse, si è ancorato intorno al 1930 a una sorta di neoclassicismo che non rinuncia a un'orecchiabilità facile

e invitante, confinando talora con una musica che potremmo definire di carattere decisamente "leggero," dal gusto non sempre controllato, vicino in tal senso ad altri compositori contemporanei francesi come Françaix o l'ultimo Milhaud.

Grande successo ha ottenuto la sua opera lirica Dialoghi delle Carmelitane (1957), ma altre esperienze teatrali Poulenc le ha fatte con le Mammelle di Tiresia (1947) e con il monologo scenico La Voce umana ( 1959), oltre che con alcuni balletti. Ha composto gran quantità di musica vocale - che va considerata tra il meglio della sua produzione - e da camera, oltre a pezzi per pianoforte e per vari complessi strumentali, anche in collaborazione con altri musicisti.

Concert Champêtre per Clavicembalo e Orchestra (1928)

Pezzo di obbedienza strettamente neoclassica, il compositore vi sa ricreare con sottile gusto tutto francese i modi espressivi dei clavicembalisti del '600-'700, non solo francesi ma anche tedeschi (basti dire che nel finale vi è una

citazione quasi letterale di una variazione dell'Aria per clavicembalo di Handel detta del "fabbro armonioso"). A questa intenzione di "rifacimento" corrisponde appunto la scelta dello strumento solista, che solo in casi di assoluta necessità può essere sostituito dal pianoforte. Alcune pagine sono di pomposa sontuosità barocca, altre di una leggera scorrevolezza quasi rococò, dove rivive ironicamente lo spirito di Rameau e dei Couperin.

Il primo tempo è un " Adagio-Allegro molto " dove fa spicco una sezione centrale " tragica " (cosi indica la soprascritta), dove sembra di avvertire inaspettatamente degli accenti stravinskiani, dello Stravinski grottesco e acido di Petruska; segue un " Andante (Movimento di siciliana) " e conclude un " Presto " dalla strumentazione secca e brillante, in cui il solista interviene con una funzione quasi integrativa, nello stile del vecchio concerto grosso.

sabato 19 agosto 2023

William Child Green: I segreti della Cabala, 1998

La sera del 29 giugno 1555, in una stretta stradina di Poultry Compter di Londra, un ruffiano con le spalle quadrate e il viso arcigno, con un cappello e una giacca di pelle, balzò all’improvviso fuori dal suo nascondiglio, infilando con tutta la sua forza un pugnale nel petto dell’uomo che gli era passato accanto.

— Dannazione — esclamò l’uomo — l’avrei vista brutta se la mia giacca fosse stata più leggera; ma ora tu porterai il segno della tua azione, così che tutti ti potranno riconoscere. — Detto questo estrasse con la mano sinistra un coltello con la lama a doppio taglio e, brandendolo con la destra, protetta da un guanto che sembrava di ferro, stampò un segno indelebile sul viso dell’assassino, svanendo un attimo dopo.

— Ehi tu, Lozwel — esclamò un altro brigante uscendo dal nascondiglio — stavi scherzando con un coltellino di legno? Non guadagnerai nemmeno venti sterline.

— C’era qualcosa nel suo mantello, Coniers! Forse aveva una protezione sotto. Tu potresti guadagnare un centesimo. Hai trovato un anello d’oro e venti scellini.

— Lasciamo perdere, idiota! Hai colpito l’uomo sbagliato e quello può riconoscerti ovunque; ti ha fregato ben bene.

— Il mio coltello è appuntito anche per te — minacciò il suo deluso compagno e, coprendosi il volto ferito con un mantello, scomparve in un vicolo buio. Nel frattempo, l’oggetto della loro conversazione e del loro vile attacco, aveva raggiunto la prigione Compter dove chiese di vedere il prigioniero John Bradford. Il guardiano conosceva il segretario del Vescovo Gardiner e lo fece entrare senza esitazione, sperando così di poter ottenere grazia presso il pio uomo di chiesa che con il suo comportamento mite aveva conquistato l’amore di tutti. Il segretario lo trovò inginocchiato come sempre, intento a mangiare il suo pasto frugale in quella umile posizione, meditando con il cappello calato sugli occhi. Si alzò per ricevere il suo visitatore e la sua figura alta, il suo viso pallido con la barba castana, esprimevano una bellezza alla quale qualsiasi pittore si sarebbe ispirato per rappresentare il simbolo della religione per la quale il prigioniero aveva tanto sofferto. Il segretario di Gardiner si scoprì il capo e, chinandosi umilmente, baciò piangendo la mano del prigioniero.

venerdì 18 agosto 2023

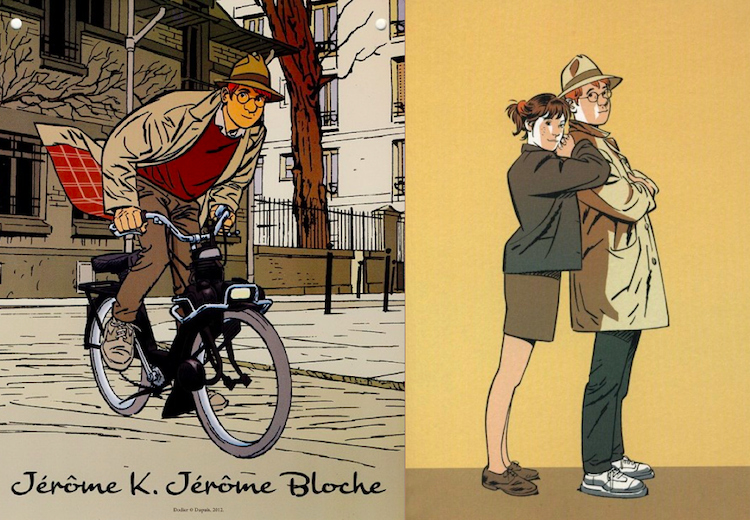

Jérome K. Jérome

Jérome K. Jérome, Francia, 1982 / Pierre Makyo e Alain Dodier

Cresciuto nel mito di Philip Marlowe, il famoso investigatore privato creato da Raymond Chandler, e del grande Humphrey Bogart, che lo ha magistralmente interpretato sullo schermo, Jérome K. Jérome Bloche è un adolescente timido, ingenuo e un po' impacciato diventato detective grazie a un corso per corrispondenza.

Sprovveduto e distratto sino all'inverosimile, ma pur sempre animato da molta buona volontà, si dà sempre molto da fare, con alterne fortune, in attesa di un'indagine che possa finalmente renderlo famoso e naturalmente non esita mai a cacciarsi nei guai più disparati, anche se riesce sempre a uscirne indenne grazie alla sua incredibile fortuna.

Indossa il classico impermeabile dei detective e cerca inutilmente di darsi un certo tono. Basti pensare che nelle situazioni importanti fuma ostentatamente

un grosso sigaro, ma smette quasi subito per la tosse.

Pubblicate sulle pagine di Spirou, le avventure di questo simpatico personaggio sono ancora inedite in Italia.

domenica 13 agosto 2023

Ildebrando Pizzetti

Parma 20-IX-1880 - Roma 13-Il-1968

Figlio di un musicista, fu precocissimo come compositore, compiendo gli studi al Conservatorio della città natale con G. Tebaldini. Dopo il 1901 svolse attività di maestro sostituto al Regio di Parma, facendosi ben presto conoscere con alcune composizioni. Dal 1908 insegnò al Conservatorio di Firenze, che diresse dal 1917 al '23 entrando in contatto con il circolo fiorentino della "Voce." Nel 1924 succede a Gallignani nella direzione del Conservatorio di Milano, passando nel 1936 a S. Cecilia in Roma come insegnante di composizione alla classe di perfezionamento. Dal 1948 al '51 è stato presidente dell'Accademia di S. Cecilia. Ha svolto anche attività di critico musicale, oltre che di direttore d'orchestra di opere proprie.

Agli inizi del secolo Pizzetti rivolse la sua attenzione al problema del teatro musicale, avversando il melodramma e dando vita a una forma di " opera " basata su un recitativo drammatico dinamico che valorizza i dati della parola valendosi di forme e di moduli sovente tratti dal gregoriano e dall'antica

tradizione polifonica italiana. Nello stesso tempo si oppose all'uso di elementi di linguaggio provenienti dalle recenti esperienze europee, portandosi ben presto su posizioni conservatrici e continuando a produrre su una via personale, isolata dalla parte più viva della moderna musica italiana. La sua opera è improntata a una profonda severità di movenze e a un pensoso e raccolto lirismo, che non sdegna elementi tratti da certa musica popolare italiana, come avviene in qualche brano strumentale.

La produzione di Pizzetti rimane interessante soprattutto in campo teatrale, per la novità di criteri che la informò (ricordiamo tra le sue numerose opere Fedra del 1915, Dèbora e Jaéle del 1922 e Assassinio nella Cattedrale del 1958) e nel campo vocale e corale. Egli è però anche autore di alcuni brani di musica sinfonica e concertistica, di un pregevole quartetto e di altra musica da camera. Ha pubblicato libri sulla musica dei greci, su Paganini, e varie raccolte di saggi e studi critici.

Concerto dell'estate, per orchestra (1928)

Il nome di "concerto" vale forse più per la struttura del secondo e del terzo tempo che non che per quella del primo, che sembra piuttosto un affresco sinfonico formalmente libero. Qui Pizzetti fa addirittura qualche concessione al colorismo orchestrale, ma il materiale di cui si serve rimane quello che gli conosciamo: linee vagamente modali, armonie severe, senz'ombra di

cromatismi.

Il primo tempo, "Mattutino ('Vivace e arioso'), è la pagina più rutilante ed efficace del Concerto; segue un "Notturno" ('Largo') dove l'elemento concertante si fa più evidente nel rapporto tra i singoli strumenti e gruppi strumentali dell'orchestra; il terzo tempo è " Gagliarda e Finale " ('Allegro vigoroso-Largamente'), con evidente allacciamento all'antica danza popolare

italiana, che Pizzetti risolve in fedeltà allo spirito armonico e melodico dell'epoca.

sabato 12 agosto 2023

Ray Russell: Gotico Americano, 1987

1.

Volete sentire il racconto della maga e di quel delitto che avvenne da queste parti? Ebbene, lei era una potente maga, questo è certissimo, conosceva una quantità di strane parole e tutto quanto, ma la cosa successe un sacco di tempo fa. Comunque ho raccontato questa storia tante volte che una di più non mi rovinerà.

Forse è meglio cominciare con la ragazzina che avevamo alla fattoria quell’estate. Era una straniera, dell’Ungheria, o Polonia, o Pennsylvania, o un posto simile.

Sui quindici anni. Parecchio tonta. Ma attirava, con quelle treccine bionde, gli occhi azzurri, e un paio di tette davvero ben sviluppate. E aveva un culetto che non ne avevo visti mai di più graziosi. Insomma, mio figlio Jug le mise gli occhi addosso un giorno in cui lei stava curvata a dare il mangime ai polli; era il primo o il secondo giorno che lavorava da noi, mi pare, e quello fu il giorno in cui Jug divenne uomo, si potrebbe dire.

Il fatto era che lui non sapeva come fare. Per tutti i diavoli, aveva appena quattordici anni. Sapeva soltanto che, quando lei stava accosciata a quel modo, con l’abito teso sul sedere perché davanti le serviva da sacchetto di mangime, sentiva un che nei jeans, come per magia. Non sapeva il perché.

Ma la sensazione c’era. E allora che fece? Si avvicinò lemme lemme alla ragazza, la guardò dritta negli occhi e si sbottonò. — Guarda qui — le disse. — Ne hai mai visto uno simile a questo prima?

Be’, lei non seppe che dire. Spalancò la bocca come un escavatore a cucchiaia. D’altronde non spiccicava quasi una parola d’inglese. E fuggì.

Ma fuggì nella direzione sbagliata. Andò verso la stalla. Quello fu il grande sbaglio. Io rimasi in casa tutto il tempo, a bere caffè in cucina, ma la sentii anche da lì. Squittiva come un maiale infilzato.

Ma i due, dopo quella volta, andarono avanti come una casa in fiamme.

La madre di Jug, povera donna, era morta dandolo alla luce.

Le volevo un gran bene, io. E sepolta là, nel pascolo dietro la fattoria, sotto il grande olmo viscido. Jug l’ho allevato io.

venerdì 11 agosto 2023

Jeremiah X. Gibson

Jeremiah X. Gibson, Stati Uniti, 1951 / Hampton Stone

Jeremiah X. Gibson, detto Gibby, ha studiato legge all'università ma ha anche fatto parte della polizia come investigatore della squadra omicidi. Attualmente è assistente del procuratore distrettuale di New York e, a quanto sostiene il suo amico Mac, altro assistente del procuratore, che racconta di volta in volta le sue imprese, «ha una curiosità tutta particolare per i delitti ed è dotato di un istinto portentoso».

«Ufficialmente non abbiamo nessuno specialista in delitti nell'ufficio del procuratore - osserva Mac in un'altra occasione, - ma ufficiosamente e praticamente lo abbiamo».

Protagonista di storie brillanti e con ambientazioni insolite, Jeremiah X. Gibson esordisce nel 1951 come protagonista di The murder that wouldn't stay solved, incentrato su un assassino che opera in un grande albergo di New York.

Tranquillo e metodico, quando si scalda agisce d'impulso e non è facile fermarlo. Mac gli dà una mano e, nelle intenzioni del Vecchio (vale a dire il procuratore distrettuale in persona), dovrebbe anche tenerlo un po' a bada, frenandone l'impulsività senza ridurne l'efficienza. Cosa tutt'altro

che facile, naturalmente, dato che quando c'è un delitto di cui bisogna occuparsi lui parte sempre in quarta senza guardare in faccia nessuno.

che facile, naturalmente, dato che quando c'è un delitto di cui bisogna occuparsi lui parte sempre in quarta senza guardare in faccia nessuno.

Quasi tutti i romanzi di Hampton Stone con Jeremiah X. Gibson sono stati pubblicati in Italia da Mondadori.

Può essere infine curioso ricordare che The murder that wouldn 't stay solved, il primo romanzo con questo personaggio, è anche uno dei primi tentativi di introdurre il tema dell'omosessualità nei romanzi polizieschi.

domenica 6 agosto 2023

Goffredo Petrassi

(Zagarolo, 16 luglio 1904 – Roma, 3 marzo 2003)

Iniziati relativamente tardi gli studi musicali, Ii compì con Bustini e Germani a S. Cecilia di Roma, dove insegnava dal 1939. Dal 1937 al '40 è stato sovrintendente della Fenice a Venezia e dal 1947 al '50 direttore artistico dell'Accademia Filarmonica Romana, mentre dal 1954 al '56 ha presieduto la Società Internazionale di Musica Contemporanea. Svolgeva intensa attività didattica (dal 1958 è stato titolare del corso di perfezionamento per compositori dell'Accademia di S. Cecilia a Roma) e si è presentato in pubblico

anche come direttore di composizioni proprie.

Petrassi entrò ben presto in contatto con la migliore tradizione italiana vocale e strumentale del '500-'600. Pur risentendo inizialmente l'influenza dello stile neoclassico, individuò poi un linguaggio personale, caratterizzato da un ampio senso della vocalità e da un'ariosa polifonia: in questo senso è stato, accanto

a Dallapiccola, tra i maggiori rappresentanti di ciò che è stato chiamato "neomadrigalismo" italiano, mentre dopo la seconda guerra mondiale il suo interesse si è spostato con maggior frequenza alle forme strumentali.

Alieno - almeno inizialmente - da ogni influenza dodecafonica, il suo spirito lo portò ben presto a seguire con interesse gli sviluppi delle nuove tecniche seriali; e senza mai assumere apertamente la tecnica schonberghiana, ne ha assorbito esemplarmente lo spirito nella produzione più recente. Le acquisizioni della "musica seriale," definitasi a Darmstadt, hanno trovato in Petrassi un osservatore attento, che ha adottato un linguaggio liberamente cromatico e atonale avvicinandosi a tratti perfino al principio della "alea," inaugurato da Boulez e Stockhausen.

Nella parabola compiuta da Petrassi si individua peraltro un'evoluzione assai coerente. Egli non ha mai ubbidito alla moda corrente, ma ha elaborato e maturato elementi di linguaggio già presenti nelle prime composizioni, vagliandoli al livello dell'attuale coscienza musicale europea: ha trovato cosi la strada della propria individuazione, e rimane a tutt'oggi una personalità in divenire, ricca di fermenti, amante della ricerca, interessante in ogni sua nuova produzione.

Come si è detto, in Petrassi ha svolto un ruolo di primo piano la musica vocale: oltre alle opere Il Cardavano (1949) e Morte dell'aria (1950) ricordiamo il Salmo IX per coro, orchestra e due pianoforti (1936), Coro di morti (1941) e Noche oscura (1950), oltre ad alcune liriche e inni per voce e strumenti o voce

e pianoforte. Nel campo della musica da camera è autore di un quartetto (1956), della Serenata per cinque strumenti (1958), di un Trio (1959) e di vari pezzi per pianoforte. Ha composto anche 2 balletti, musica di scena e per film.

Partita (1932)

Analogamente a Dallapiccola e Ghedini, Petrassi inizia la sua produzione orchestrale con una Partita: il che significa allacciamento diretto e intenzionale all'antica musica strumentale italiana (tipica della seconda metà del '600), nell'aspirazione a rinnovare e ridar significato moderno a una forma classica prediletta dagli antichi maestri. Il musicista rivive peraltro in maniera tutta moderna e personale lo spirito della musica barocca italiana: e di tipicamente italiano vi è nella Partita il discorso melodico luminoso e disteso, il ritmo vigoroso, lo strumentale energico e limpido, un linguaggio fondamentalmente diatonico a basi chiaramente tonali. Chiare sono d'altronde anche le influenze dei maggiori musicisti contemporanei, da Bartòk a Stravinski (si noti a proposito di quest'ultimo la velata citazione dall'Uccello di fuoco, affidata al saxofono nel primo tempo), sì che la Partita è la testimonianza viva di un musicista impegnato in un'operazione di rinnovamento di linguaggio che non vuole d'altra parte rinnegare la propria tradizione.

La successione dei tre tempi è quella della partita classica: "Gagliarda" ('Mosso ed energico' in 3/4), "Ciaccona" ('Molto moderato' in 3/2, forse il brano migliore della composizione) e "Giga" ('Gaio e leggero' in 12/8-4/4), il pezzo più brillante dell'intera Partita.

sabato 5 agosto 2023

Anonimo: La profezia dell’astrologo, 1910

Le sètte segrete e le confraternite hanno confuso le menti della gente fin dagli albori della loro esistenza e i non iniziati immaginavano che anche il più innocuo ordine potesse praticare i più abominevoli riti. Anche nel diciannovesimo secolo le genti provavano un forte interesse per questi eventi e, di conseguenza, è facile immaginare quanto materiale questi gruppi segreti fornissero ai più avventurosi autori di racconti del terrore appartenenti alla letteratura gotica.

Questo racconto di un membro degli Illuminati, è tratto da una raccolta anonima intitolata Leggende di terrore pubblicata da Sherwood, Gilbert e Piper di Paternoster Row nel 1826. Nell’introduzione l’autore ha fornito alcune note esplicative sulla setta che qui riportiamo: «All’inizio del diciottesimo secolo gli Illuminati, o setta di astrologi, avevano suscitato grande sensazione nel continente. Unendo la filosofa all’entusiasmo, la conoscenza di ogni processo chimico all’astrologia, essi influenzarono notevolmente i sentimenti superstiziosi della gente. In una o due occasioni l’infatuazione fu seguita da conseguenze fatali: ma, in nessun caso, fu così terribile come nel seguente racconto.»

Reginald, l’unico erede dell’illustre famiglia Di Venoni, aveva, fin dalla prima infanzia, un temperamento ardente e selvaggio. Suo padre dicevano fosse morto a causa di una forma di pazzia ereditaria; i suoi amici, notando la misteriosa intelligenza del suo sguardo e la potente energia del suo aspetto, solevano affermare che la terribile malattia era ancora presente nelle vene del giovane Reginald. Inoltre il suo modo di vivere non era tale da allontanare dagli altri ogni dubbio riguardo la sua pazzia. Affidato in giovane età alle cure di sua madre, che dopo la morte del marito era vissuta nel più assoluto isolamento, ebbe poche occasioni per ravvivare o distrarre la sua mente. Il tetro castello in cui risedeva era situato in Swabia, ai margini della Foresta Nera. Era una dimora selvaggia e isolata, costruita, come era di moda a quel tempo, secondo i dettami del macabro stile gotico. Non molto lontano sorgevano le rovine del castello di Rudstein, una volta famoso, e del quale ora rimaneva solo una cadente torre; più in là il paesaggio era delimitato dalle ombre profonde e dai recessi impenetrabili della Foresta Nera.

venerdì 4 agosto 2023

Jan Karta

Jan Karta, Italia, 1984 / Roberto dal Pra' e Rodolfo Torti

Nato sulle pagine di Orient Express e approdato due anni dopo su quelle di Comic Art, Jan Karta è un detective tedesco che vive a Berlino tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Trenta, e le sue avventure sono quasi sempre complicate dall'ideologia e dall'intrigo politico.

Amaro e tormentato per la sorte del suo paese, che lascia nel 1933 e dove non può far ritorno per motivi politici, Jan Karta si trasferisce prima a Roma e poi a Parigi, ed è a malapena sopportato dalla giustizia ufficiale, che spesso segue con qualche sospetto le indagini nelle quali è di volta in volta impegnato .

Iscriviti a:

Commenti (Atom)

)