contatto: grogfisio@gmail.com - YouTube: Roberto Roganti Grog # FaceBook: Roberto Roganti scrittore # Instagram: roberto.roganti.57

domenica 30 luglio 2023

Nicolò Paganini

Genova 27-X-1782 - Nizza 27-V-1840

Apprese il violino nella più tenera età, e a tredici anni fu mandato dal padre a Parma per perfezionarsi con Ghiretti nella composizione; nel 1797 incominciava la carriera di concertista, che interruppe tra il 1801 e il 1804 per ritirarsi a vivere presso una dama dell'aristocrazia fiorentina, perfezionandosi

nel frattempo nel violino e nella chitarra, strumento di cui fu pure grande virtuoso. Infine, dal 1808 si dedicò interamente al concertismo, e fece sbalordire i pubblici di tutta Europa in un'interminabile serie di tournées; fu a Livorno, Venezia, Milano e in tutte le principali città d'Italia, e nel 1828 incominciò a farsi acclamare anche a Vienna e in altri paesi dell'oriente europeo, nel 1831 a Londra e a Parigi, stabilendosi infine in una villa presso Parma e trasferendosi nel 1839 a Nizza, in cerca di un clima migliore: ma non riuscì a vincere il suo male, e soggiacque alla tisi.

Solo nel 1845 i suoi resti poterono essere tumulati in Italia.

Ultimo di una serie gloriosa di violinisti virtuosi che comprende Locatelli, Tartini, Pugnani e Viotti, Paganini raccolse la ricchissima eredità della scuola italiana creando le basi del violinismo trascendentale moderno, che da lui prende le mosse cosi come alle radici del pianismo contemporaneo sta la scuola di Liszt. Lo strumento nelle sue mani non ebbe più misteri, ed egli seppe ricavarne sonorità e possibilità che ancor oggi costituiscono un punto d'arrivo anche per i concertisti più agguerriti.

Ma sarebbe errato confinare Paganini tra i virtuosi disconoscendone le doti di compositore, che egli ebbe e in misura veramente notevole. La sua tecnica trascendentale serve a dar veste sonora a un pensiero musicale ben individuato, in cui un temperamento intimamente romantico trova sfocio con una chiara ed equilibrata cantabilità. Anche nella produzione concertistica,

oltre che nelle intramontabili composizioni per violino solo, Paganini prodiga uno slancio e una ricchezza d'invenzione che rispecchiano tutta la sua personalità ardente e generosa, tanto che i suoi concerti conservano una posizione di grande importanza nel panorama della letteratura violinistica.

Concerto No. 1 in D Major per violino e orchestra op. 6

La tonalità originale di questo Concerto era mi bemolle, mentre la parte del violino era scritta in re: bisognava dunque che il violino solista fosse accordato un semitono sopra rispetto all'orchestra. Nelle intenzioni di Paganini, ciò doveva servire a rendere più teso e brillante il suono dello strumento solista. Oggi il Concerto viene eseguito normalmente in re maggiore, e bisogna dire che con questo non perde nulla della sua straordinaria brillantezza di timbro.

Come sempre in Paganini, la scrittura del solista è di un virtuosismo trascendentale, piena di innovazioni e di ardimenti tecnici quali prima d'allora sarebbero stati impensabili su uno strumento come il violino. L'andamento del discorso musicale è ispirato a una semplice melodiosità, ed ha un che dell'improvvisazione, impressione rafforzata dalla preminenza assoluta del

solista sull'orchestra. Quest'ultima si limita a un ruolo di accompagnamento

discreto, e sarebbe vano ricercare una struttura simile a quella del concerto beethoveniano, imperniata sui contrasti e sulla dialettica tra il corpo orchestrale e lo strumento solo. Tuttavia non bisogna nemmeno pensare che si

tratti di un'opera tutta esteriore e priva di un nerbo musicale: perché Paganini non è solo un grande virtuoso, ma anche un musicista di razza, e inconfondibile rimane il profilo delle sue linee.

II primo tempo è un "Allegro maestoso," in cui melodie piene di lirismo si alternano a iperbolici passaggi tecnici; segue un "Adagio" in si minore - che secondo Paganini voleva rappresentare l'accorata preghiera di un prigioniero - e infine un rondò "Allegro spiritoso" dove effettivamente la sostanza musicale passa in seconda linea di fronte alla tecnica sbalorditiva, che vede il solista impegnato in passaggi di estrema varietà timbrica, con una variazione incessante e sorprendente dei più diversi e difficili colpi d'arco, doppi armonici, scale e arpeggi di ogni genere, che arrivano a sfiorare registri acutissimi, prima d'allora praticamente ignorati nella pratica violinistica.

sabato 29 luglio 2023

John Russell Fearn: La campana del giudizio, 1960

Avevo notato l’avvicinarsi del temporale da qualche tempo. Durante il pomeriggio, mentre Enid Cleggy e io mangiavamo all’aperto su un tappeto di erba verde e di ranuncoli, il caldo era diventato un peso opprimente. Era diventato faticoso anche soltanto muoversi, quindi ci eravamo sdraiati a fissare il sonnacchioso cielo di giugno, osservando il lento e impercettibile addensarsi di nubi color fumo all’orizzonte meridionale.

Verso la fine del pomeriggio la calma era calata sul paesaggio ondulato di questa campagna meridionale inglese. Lontano le mucche stavano ritte con la schiena rivolta alle siepi e questo di per sé era significativo.

— Enid, sarà meglio che ci muoviamo — dissi alla fine ansiosamente. — Non abbiamo l’automobile e se vogliamo finire la giornata con i vestiti asciutti sarà meglio che ci affrettiamo verso l’autobus. E sono cinque chilometri. Andiamo!

Enid annuì e mi aiutò a raccogliere il necessario per il pic-nic in un paniere di vimini, poi portandolo tra di noi ci affrettammo attraverso il prato verso la fermata dell’autobus.

Comunque, malgrado questo finale improvviso, era stata una splendida giornata, una delle pochissime che ero in grado di permettermi a causa della vita impegnata della città. Anche Enid aveva fatto in modo di potermi accompagnare poiché, come direttrice di vendite di un negozio di abbigliamento di Londra, aveva poco tempo a disposizione.

Era una ragazza pratica, di bella presenza in un certo modo grave, con capelli biondi e penetranti occhi grigi. Non avevamo mai ammesso a chiare parole che eravamo innamorati. Era una cosa considerata scontata, come spesso accade tra persone impegnatissime, ma ero deciso a non lasciar passare molto tempo prima di chiederle di diventare mia moglie.

— Piove! — gridò improvvisamente tendendo in fuori la mano. Era vero e con grosse gocce. Le nubi del temporale erano passate dal grigio al violetto. Da lontano si sentiva un brontolio che annunciava l’inizio del temporale: in quel mentre si verificò una cosa strana. Durante tutta quella giornata d’estate ero stato enormemente felice ma con il primo rumoreggiare del tuono lontano mi accadde qualcosa.

venerdì 28 luglio 2023

Jan Czissar

Jan Czissar, Gran Bretagna, 1942 / Eric Ambler

Jan Czissar faceva parte della polizia di Praga ma è stato costretto a rifugiarsi in Gran Bretagna quando Hitler ha invaso la Cecoslovacchia. Grazie a una lettera di presentazione di un alto funzionario del ministero degli interni, inizia a frequentare Scotland Yard per conoscere e imparare i metodi investigativi della famosa polizia inglese.

Naturalmente non ha nessun incarico ufficiale e viene affidato al sovrintendente Yard Mercer, che in un primo tempo non sopporta le sue continue interferenze nelle indagini, ma che in seguito ai suoi primi successi scopre di non poter più fare a meno delle sue felici quanto determinanti intuizioni. Jan Czissar è stato creato da Eric Ambler, noto per i suoi romanzi di spionaggio.

domenica 23 luglio 2023

Modest Mussorgski

Karevo [Pskov] 21-III-1839 - Pietroburgo 28-III-1881

Avviato alla carriera militare (suo padre era proprietario terriero) entrò nella Scuola dei Cadetti di Pietroburgo ma ben presto si dedicò interamente alla musica, entrando non ancora ventenne in contatto con Borodin, Dargomyzski e Balakirev, col quale ultimo continuò gli studi di composizione.

Legatosi a un ambiente di artisti e letterati d'avanguardia (tra cui Kui e Turgheniev), nel 1858 abbandona definitivamente l'esercito e tre anni dopo perde ogni ricchezza familiare in seguito alla liberazione dei servi della gleba. Nel 1863 si impiega presso il dipartimento forestale di Pietroburgo, ma dal 1865 al '68 vive a Minkino, presso il fratello, e la salute incomincia a rivelarsi assai malferma. Si impiega poi al Ministero degli Interni e nel 1879 tiene una tournée di concerti nella Russia meridionale come accompagnatore della cantante Daria Mikhailovna Leonova.

Nel 1880 abbandona ogni impiego stabile, e trascina nella miseria gli ultimi mesi di vita, dando lezioni e lavorando come accompagnatore pianistico.

Ricoverato all'ospedale militare di Pietroburgo, vi muore d'infarto.

Il nome di Mussorgski, inizialmente legato a quello dei componenti del "Gruppo dei Cinque" (Balakirev, Cui, RimskiKorsakov e Borodin) si impose gradualmente all'attenzione del mondo come quello del maggiore compositore russo del secolo scorso. Più di tutti i suoi contemporanei egli comprese che per liberarsi dalla pesante influenza della musica occidentale (francese, italiana e tedesca), era necessario attingere al patrimonio musicale del popolo russo. Sulla scia di Glinka si volse cosi a temi nazionali (il Boris) a cui diede una veste interamente nuova, nel senso dell'individuazione di un linguaggio tutto personale e insieme di carattere nazionale, svincolato dalle

coercizioni armoniche e formali di derivazione occidentale. Di qui anche l'accusa di "dilettantismo " mossa a Mussorgski: nel grandioso sforzo di abbandonare ogni schema che non fosse intrinseco ai modi musicali popolari egli, a differenza di Ciaikovski, non teme di impiegare forme assolutamente nuove, un linguaggio armonico e melodico che è sovente straordinariamente ardito, primitivo e insieme vigoroso nella sua elementarità.

Mussorgski è soprattutto l'autore delle opere Boris Godunov (1874) e Khovanscina (incompiuta): ma ha lasciato anche bellissime liriche per canto e pianoforte, pezzi per coro e per pianoforte rimasti celebri come le sue opere maggiori, mentre la sua produzione orchestrale è molto limitata.

Pictures at an exhibition, trascrizione per orchestra di M. Ravel (1922)

Nel 1874 la morte stroncava in giovane età l'architetto russo Viktor Hartmann, intimo amico del musicista: per onorarne la memoria, egli compose allora (nello stesso 1874) i Quadri di una esposizione per pianoforte, ispirati a una serie di quadri e disegni del giovane artista esposti a Pietroburgo poco dopo la sua morte. Nel 1922 Ravel mise al servizio della geniale composizione mussorgskiana il suo straordinario magistero strumentale, e ne nacque questa trascrizione che è entrata da allora trionfalmente nei repertori concertistici di tutto il mondo.

I Quadri di una esposizione sono opera originalissima, pervasa di caratteri intimamente russi, ispirata a modi di chiara provenienza popolare trasfigurati in superiore unità artistica: essa rimane come testimonianza somma del genio dl Mussorgski accanto al Boris Godunov.

Nella sua strumentazione Ravel ne ha saputo cogliere perfettamente lo spirito. La partitura, che rispecchia fedelmente nella successione l'originale per pianoforte, comprende complessivamente 14 pezzi, di cui quattro sono costituiti da una " Promenade" (Passeggiata) che ritorna con variazioni più o meno notevoli per quattro volte quasi a rispecchiare il mutato stato d'animo del visitatore della mostra davanti ai diversi quadri e disegni esposti. Ecco l'ordine di successione dei pezzi:

Promenade ('Allegro giusto, nel modo russico; senza allegrezza, ma poco sostenuto': singolare nella Promenade l'alternarsi delle battute di 5 e di 6/4);

Gnomo ('Vivo': il primo disegno d i Hartmann rappresenta uno gnomo gobbo e contorto, tutto scatti e sobbalzi inaspettati);

Promenade ('Moderato comodo e con delicatezza');

Il vecchio castello ( 'Andante': un trovatore intona la sua canzone - melodia del saxofono - davanti a un castello medievale, in un paesaggio soffuso di tristezza);

Promenade ('Moderato non tanto, pesante');

Tuileries ('Allegretto non troppo capriccioso': i bimbi giocano nei viali del parco parigino);

Bydlo ( 'Sempre moderato pesante': il bydlo è un caratteristico carro dei contadini polacchi, dalle ruote altissime, tirato da buoi: la musica ne rispecchia la grevità e la pesantezza di movimenti);

Promenade ('Tranquillo');

Balletto dei pulcini nei loro gusci ( 'Scherzino. Vivo leggero': il quadro relativo rappresenta i pulcini che stanno uscendo dal guscio);

Samuel Goldenberg e Schmuyle (Due ebrei polacchi, uno ricco e l'altro povero) ( 'Andante' : è un colloquio tra due ebrei, l'uno tronfio nel suo benessere, l'altro piagnucoloso e insistente);

Limoges, il mercato ('Allegretto vivo sempre scherzando': le comari ciarlano e si azzuffano al mercato);

Catacombae (Sepulchrum romanum) Cum mortuis in lingua mortua ('Largo-Andante non troppo con lamento': Hartmann visita le catacombe di Parigi al lume di una lanterna; nella seconda parte del pezzo l'autografo di Mussorgski reca l'indicazione: "Lo spirito creatore del defunto Hartmann mi conduce verso i crani e li invoca; i crani si illuminano dolcemente dall'interno");

La capanna con zampe di gallina ('Allegro con brio, feroce Andante mosso': illustra l'incedere della strega Baba-laga, essere grottesco mezzo pennuto e mezzo orologio);

La grande porta di Kiev ('Allegro alla breve. Maestoso. Con grandezza': Hartmann aveva progettato nello stile del Rinascimento russo una grande porta per Kiev: la musica ne riproduce i lineamenti maestosi, gli ampi spazi, le volte grandiose).

venerdì 21 luglio 2023

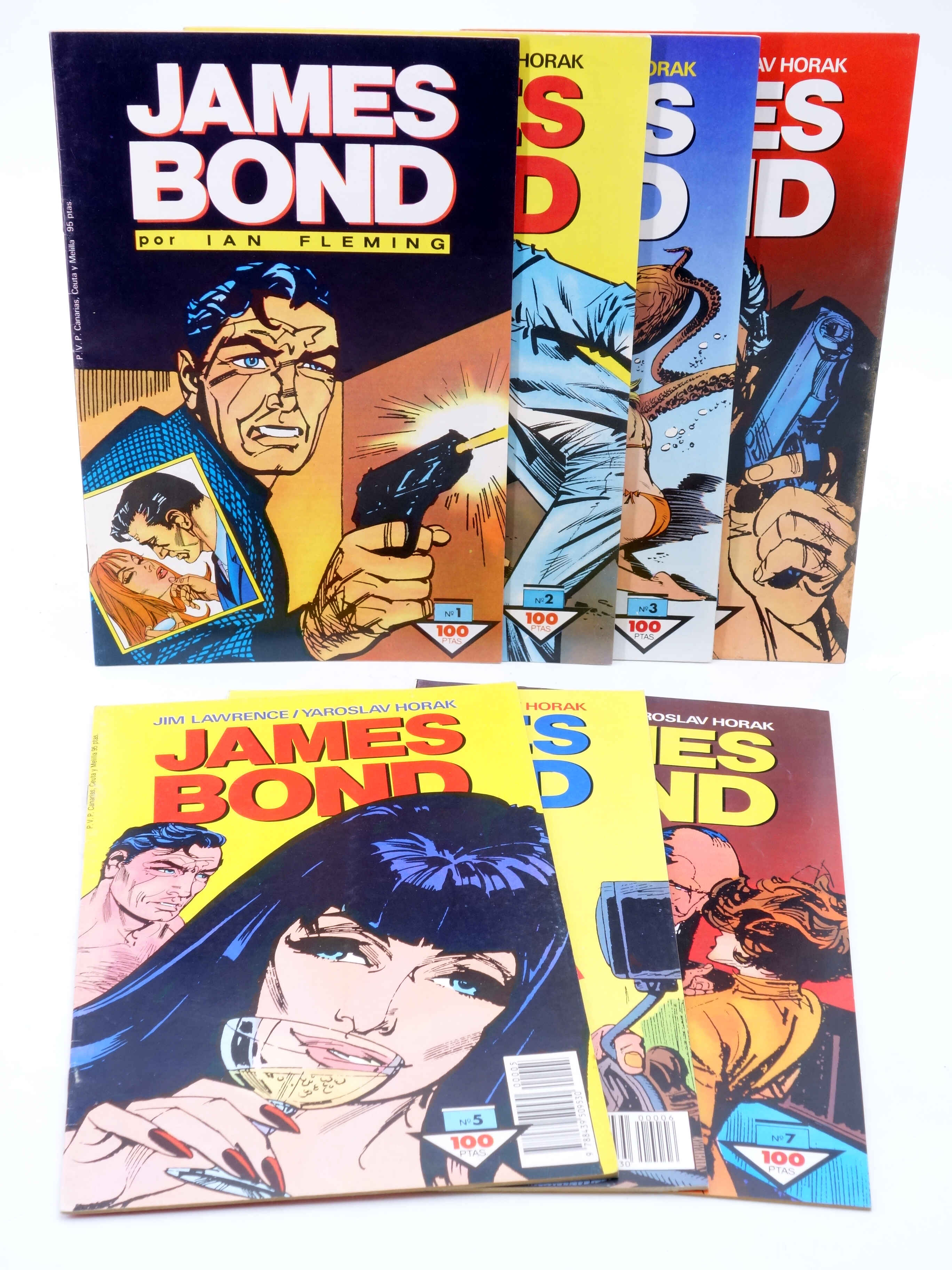

James Bond

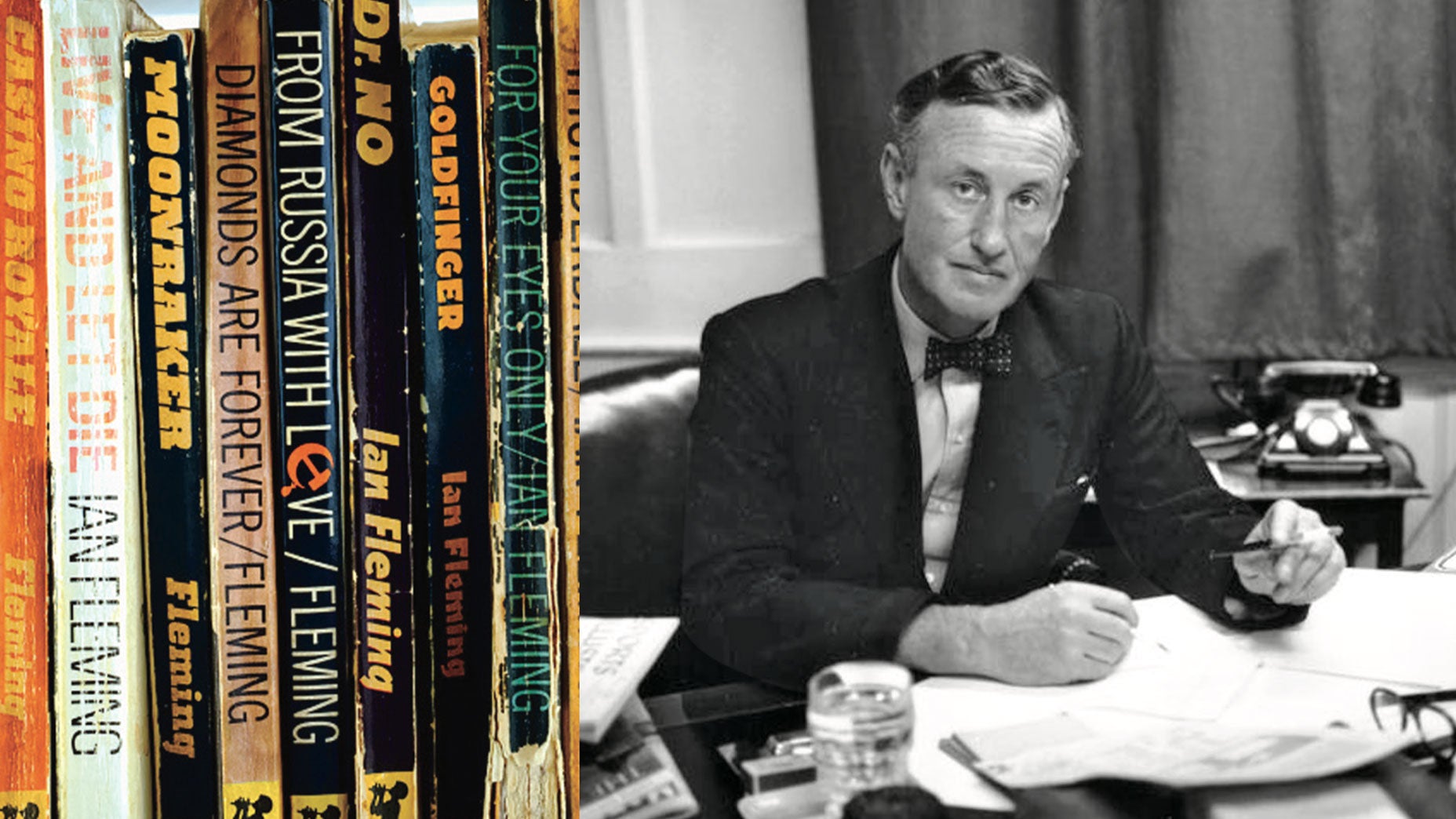

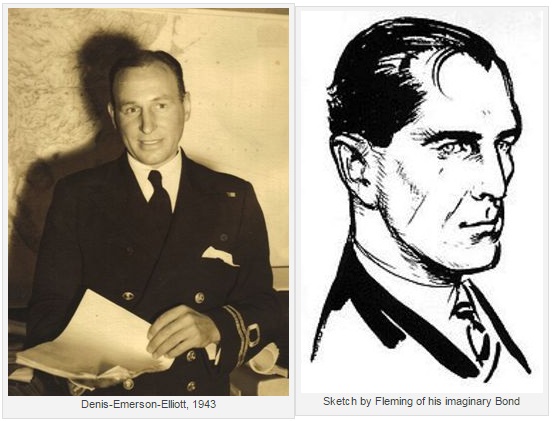

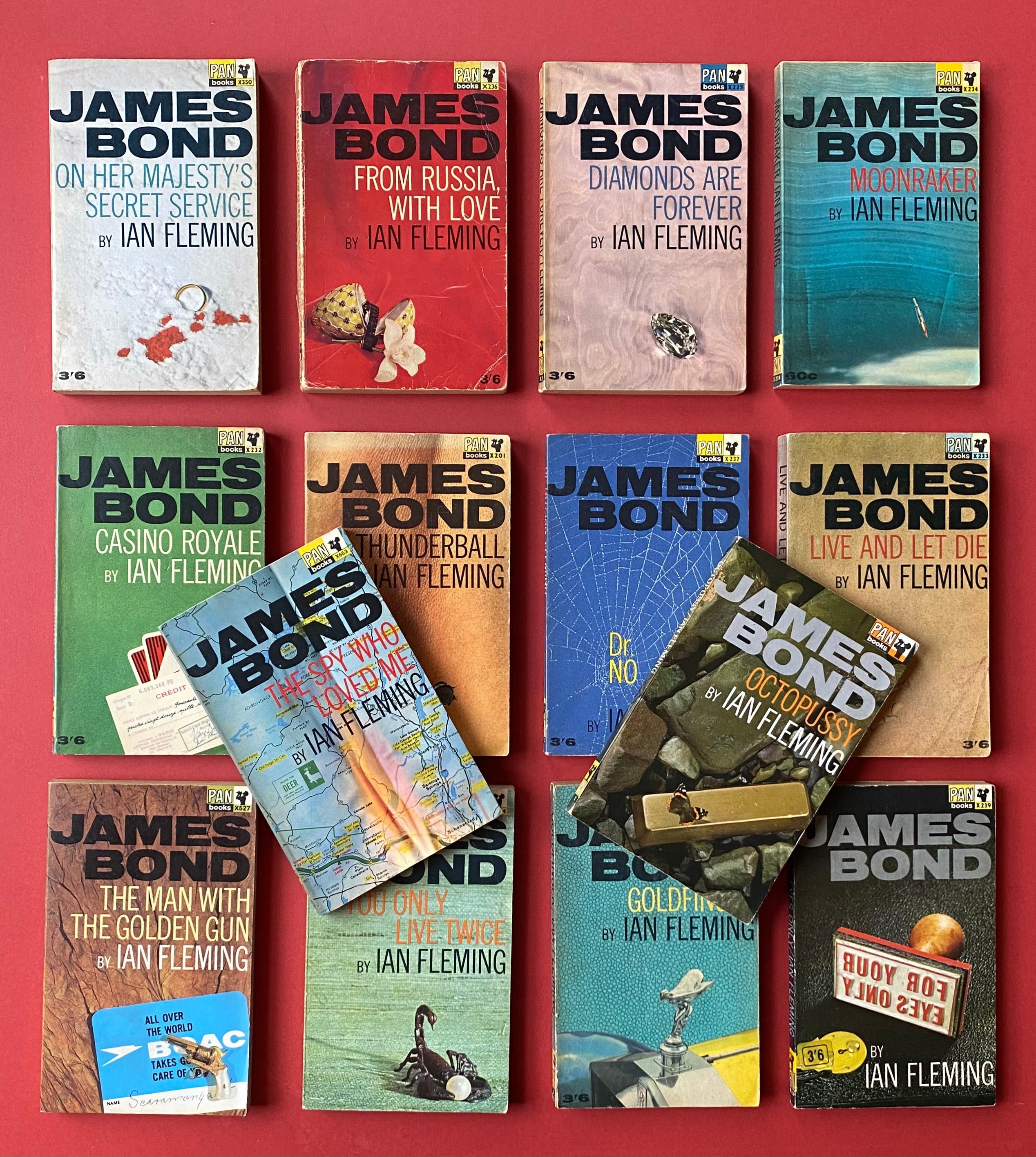

James Bond, Gran Bretagna, 1952 / Ian Fleming

Protagonista di una dozzina di romanzi e di racconti, James Bond, come scrive John Pearson, l'informatissimo biografo di Ian Fleming, «nacque a Goldeneye la mattina del terzo martedì di gennaio del 1952, quando Fleming aveva appena finito di fare colazione e gli restavano ancora dieci settimane dei suoi quarantatré anni di celibato».

Era in vacanza nella sua villa in Giamaica e, come ricorda la moglie, «due mesi erano troppo lunghi per fare soltanto bagni di sole». Così Fleming, giornalista ed ex collaboratore dei servizi segreti britannici durante la Seconda guerra mondiale, si improvvisò scrittore creando l'agente segreto con licenza d'uccidere James Bond, noto anche come 007. Come nome scelse inopinatamente quello dell'omonimo ornitologo americano, un nome che lo aveva colpito perché "breve, per niente romantico, eppure molto mascolino", mentre il background dei romanzi nasceva, almeno in parte, dalle sue esperienze personali.

Efficiente, amante del lusso e delle belle donne, snob, anticomunista e tutto sommato decisamente insopportabile, prima di "conquistare" il mondo, James Bond esplose in Gran Bretagna, un paese che era stato costretto a ridimensionare il proprio status di potenza mondiale in seguito alla perdita delle colonie e che proprio nell'agente segreto con licenza di uccidere trovava una ragione di riscatto.

Alla fine degli anni Cinquanta il "bondismo" esplode infatti improvvisamente come fenomeno e come modello di costume, con un impeto tale da incuriosire e interessare i mezzi di comunicazione di massa. Dal 1957 le avventure di questo personaggio sono anche pubblicate a fumetti sulle pagine del London Daily Express, ma le riduzioni dci romanzi originali, realizzate da Henry Gammidge, non sono nulla di eccezionale, così come i disegni di John McLusky, e la serie viene interrotta nel 1963, quando ormai i romanzi hanno una tiratura iniziale di mezzo milione di copie e ogni nuovo titolo viene regolarmente recensito dal Times con un certo risalto.

Nascono centinaia di club e, quando sembra che James Band possa essere morto, alla fine del romanzo Dalla Russia con amore, Fleming riceve migliaia e migliaia di lettere di protesta.

Un simile personaggio non poteva naturalmente non interessare sociologi e psicologi. «Un uomo psichicamente adulto e spiritualmente maturo - scrisse lo psicologo Fausto Antonini a conclusione di un suo breve saggio su Psicoanalisi dello 007 - non può interessarsi delle avventure di 007 che criticamente, restando con l'amara delusione dell'infantile squallore di questo personaggio burattinesco. Ma nel fenomeno singolare del suo successo c'è anche un'invocazione della psiche collettiva, che va amorosamente, studiosamente raccolta e ascoltata, interpretata e favorita e mai negata o tradita. È una invocazione urgente di vitale libertà e perciò è sacra come ogni profonda, schietta espressione della volontà di vivere della natura vivente».

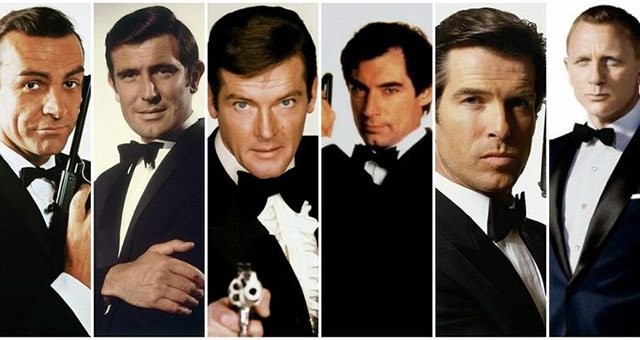

Il fenomeno del "bondismo" viene poi rilanciato e ulteriormente amplificato dal cinema, a incominciare da Agente 007, licenza di uccidere (Dr. No), uscito sugli schermi nel 1962, il primo di una lunga serie di film interpretati da Sean Connery e, in seguito, da altri attori (George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig), che ottengono un enorme successo di pubblico, imponendo un genere cinematografico nel quale si inseriscono poi numerosi epigoni.

Nel 1964 la Fleming Trust, l'organizzazione inglese che cura l'utilizzazione commerciale dei romanzi incentrati sulle mirabolanti avventure dell'ormai popolarissimo agente segreto, decide di riprendere i fumetti affidandone i testi allo statunitense James Lawrence e i disegni a Yaroslav Horak, più noto come

Larry Horak, un russo-cecoslovacco naturalizzato australiano.

Dopo aver esordito con la riduzione a fumetti di un romanzo di Fleming, L'uomo dalla pistola d'oro, Lawrence ottiene l'autorizzazione di scrivere anche nuove storie di 007 che in seguito si alterneranno a quelle originali.

domenica 16 luglio 2023

Wolfgang Amadeus Mozart

Salisburgo 27-I-1756 - Vienna 5-XII-1791

Figlio di Leopold, ottimo violinista e vice-maestro di cappella alla corte dell'arcivescovo di Salisburgo, oltre che compositore e autore di un pregevole trattato per violino, il padre stesso valorizzò le prodigiose doti musicali del fanciullo, che all'età di sei anni già teneva concerti come clavicembalista alle corti di Monaco e di Vienna. Nel 1763 una nuova tournée lo portava, attraverso numerosi centri tedeschi, alle corti di Parigi e di Londra: questo viaggio, che mise il piccolo Wolfgang a contatto con i più bei nomi del mondo musicale dell'epoca, doveva essere decisivo per la sua formazione. Nel '66 ritornava a Salisburgo, e da allora assai frequenti furono le sue puntate a Vienna, dove imparò a conoscere la musica di Gluck, Haydn e così via.

Nel 1769 parte col padre per l'Italia, tenendo concerti in tutti i principali centri: Verona, Milano, Bologna (dove conosce Padre Martini), Roma e Napoli. Nel 1771 ritorna a Salisburgo, dove il nuovo arcivescovo Geronimo di Colloredo lo assume nel 1772 nell'orchestra con un regolare stipendio: e nello stesso anno gli viene permesso un nuovo viaggio a Milano, dove fa rappresentare una nuova opera e conosce Paisiello. Dal 1773 al '77 visse a Salisburgo, ma in quell'anno ruppe con l'arcivescovo e si recò di nuovo in tournée, con la madre, a Monaco, Mannheim ( dove i contatti con la scuola locale ebbero per lui importanza assai notevole) e Parigi. Qui rimane sino alla fine del 1778 (anno in cui gli muore la madre), assai ricercato e apprezzato come compositore e concertista, e nel 1779 è nuovamente nella città natale, dov'è nominato organista di corte. Nell'81 si libera definitivamente dal giogo dell'arcivescovo e si stabilisce a Vienna, dove sposa nell'82 Constanze Weber, nonostante l'opposizione paterna . A Vienna si lega d'amicizia con i maggiori musicisti e letterati, entra nella massoneria e conquista i viennesi con le sue opere tedesche. Dal 1784 all'87 conosce gli anni più sereni: la sua produzione è richiesta e apprezzata, e in due riprese si reca a Praga dove incontra un ambiente particolarmente favorevole alla sua musica. Nell'87 viene nominato "musico da camera " dell'imperatore e nell'89 va a Berlino e Dresda, applaudito come concertista. Morto Giuseppe II, il suo successore Leopoldo II si dimostrerà molto più tiepido verso la musica, tanto che a Mozart viene a mancare ogni sostegno da parte della corte. Mette ancora in scena La Clemenza di Tito a Praga, composta per l'incoronazione del neo-imperatore, ma nel 1791 muore in miseria per cause non precisate, e viene sepolto nella fossa comune.

Nel 1769 parte col padre per l'Italia, tenendo concerti in tutti i principali centri: Verona, Milano, Bologna (dove conosce Padre Martini), Roma e Napoli. Nel 1771 ritorna a Salisburgo, dove il nuovo arcivescovo Geronimo di Colloredo lo assume nel 1772 nell'orchestra con un regolare stipendio: e nello stesso anno gli viene permesso un nuovo viaggio a Milano, dove fa rappresentare una nuova opera e conosce Paisiello. Dal 1773 al '77 visse a Salisburgo, ma in quell'anno ruppe con l'arcivescovo e si recò di nuovo in tournée, con la madre, a Monaco, Mannheim ( dove i contatti con la scuola locale ebbero per lui importanza assai notevole) e Parigi. Qui rimane sino alla fine del 1778 (anno in cui gli muore la madre), assai ricercato e apprezzato come compositore e concertista, e nel 1779 è nuovamente nella città natale, dov'è nominato organista di corte. Nell'81 si libera definitivamente dal giogo dell'arcivescovo e si stabilisce a Vienna, dove sposa nell'82 Constanze Weber, nonostante l'opposizione paterna . A Vienna si lega d'amicizia con i maggiori musicisti e letterati, entra nella massoneria e conquista i viennesi con le sue opere tedesche. Dal 1784 all'87 conosce gli anni più sereni: la sua produzione è richiesta e apprezzata, e in due riprese si reca a Praga dove incontra un ambiente particolarmente favorevole alla sua musica. Nell'87 viene nominato "musico da camera " dell'imperatore e nell'89 va a Berlino e Dresda, applaudito come concertista. Morto Giuseppe II, il suo successore Leopoldo II si dimostrerà molto più tiepido verso la musica, tanto che a Mozart viene a mancare ogni sostegno da parte della corte. Mette ancora in scena La Clemenza di Tito a Praga, composta per l'incoronazione del neo-imperatore, ma nel 1791 muore in miseria per cause non precisate, e viene sepolto nella fossa comune.

Requiem in re minore per soli, coro ed orchestra, K 626

Requiem - soprano e coro - Adagio (re minore)

Kyrie - coro - Allegro (re minore)

Dies irae - coro - Allegro assai (re minore) abbozzo

Tuba mirum - soli - Andante (si bemolle maggiore) abbozzo

Rex tremendae - coro - Grave (sol minore) abbozzo

Recordare - coro - Andante (re minore) abbozzo

Confutatis - coro - Andante (la minore) abbozzo

Lacrimosa - coro - Larghetto (re minore) abbozzo

Domine Jesu - soli e coro - Andante con moto (sol minore) abbozzo

Hostias - coro - Andante (mi bemolle maggiore). Andante con moto (sol minore) abbozzo

Sanctus - coro - Adagio (re maggiore) aggiunta

Osanna - coro - Allegro (re maggiore) aggiunta

Benedictus - soli - Andante (si bemolle maggiore) aggiunta

Osanna - coro - Allegro (si bemolle maggiore) aggiunta

Agnus Dei - coro - ... (re minore) aggiunta

Lux aeterna - soprano e coro - ... (re minore). Allegro. Adagio

Quando il Conte Franz von Walsegg zu Stuppach, aspirante compositore, decise di celebrare l'anniversario della morte della moglie avvenuta il 14 febbraio 1791, scelse di commissionare a Mozart un Requiem che poi avrebbe voluto far passare per suo. La proposta economica era buona e il compositore, che in quel periodo aveva bisogno di denaro per finanziare le sue corpose uscite, accettò. Il 1791 fu però per Mozart un anno pieno di impegni a cui far fronte rapidamente. Così il Requiem fu completato fino al secondo brano, in gran parte abbozzato, e poi lasciato molti mesi fra le carte che furono ereditate, dopo la morte del marito nel dicembre del 1791, dalla moglie Constanze. Fra quelle carte furono rinvenute prove che il compositore conoscesse il committente. È probabile che Mozart non avesse detto nulla alla moglie di quella strana commissione. Era bene, infatti, che a Vienna non se ne avesse sentore; ma che non lo sapesse lui, il cui segreto era stato comprato, e che gli venisse commissionata un'opera da un uomo misterioso, è francamente improbabile.

Tornando al Requiem, il motivo di tanta trascuratezza nel terminarlo è da additare dunque ai pressanti impegni, ma non è da tralasciare il fastidio che Mozart, uomo giustamente orgoglioso e con grande senso della dignità personale, provasse per il gesto di Walsegg e per il Requiem stesso. Eppure quest'opera, anche grazie all'ottimo lavoro di propaganda di Constanze, è diventata uno dei maggiori veicoli della fama di Mozart subito dopo la sua morte. Negli ultimi anni del Settecento ebbe innumerevoli esecuzioni in varie città, prima tedesche poi europee, e fu scelto spesso per commemorare la morte di personalità più o meno importanti. In questa composizione sacra il romanticismo ritrovò subito il suo clima e il Requiem, che alimentava l'aneddotica, anch'essa tutta romantica, della morte tragica e della sua colonna sonora, è divenuta fino ai nostri tempi una della creazioni più famose ed eseguite di Mozart. L'opera fu completata da Franz Xaver Süssmayr, allievo del compositore e amico di famiglia, con l'aiuto di altri e su commissione di Constanze, che consegnò all'incaricato del conte, circa due mesi dopo la morte del marito, la partitura, spacciandola per autentica. In ogni modo Constanze, che aveva fiutato l'affare in termini di immagine e di denaro, ne tenne copia anche per sé e tentò all'inizio di far credere che il Requiem fosse autentico davvero. Mozart invece aveva completato solo i primi due pezzi (Introitus, Kyrie e parte del Dies irae) e aveva lasciato appunti, più o meno nutriti fino all'Hostias, con i quali sviluppare le parti seguenti.

Walsegg diresse la partitura a sua disposizione il 14 dicembre 1793, poi la diresse ancora, utilizzandola con la destinazione per cui l'aveva commissionata, il 14 febbraio 1794, nella chiesa di Neukloster a Wiener Neustadt, località di cui era conte. Ma quando seppe che Constanze aveva fatto eseguire a proprio beneficio la sua partitura già il 2 gennaio 1793 a Vienna, decise bene per il futuro di lasciar perdere. Tuttavia, qualche anno più tardi, quando seppe che il Requiem stava per essere pubblicato, tentò di chiedere un cospicuo rimborso per la frode che era stata ordita ai suoi danni. Lui, che col denaro aveva fatto la stessa cosa, ma in modo più subdolo.

Tornando al Requiem, il motivo di tanta trascuratezza nel terminarlo è da additare dunque ai pressanti impegni, ma non è da tralasciare il fastidio che Mozart, uomo giustamente orgoglioso e con grande senso della dignità personale, provasse per il gesto di Walsegg e per il Requiem stesso. Eppure quest'opera, anche grazie all'ottimo lavoro di propaganda di Constanze, è diventata uno dei maggiori veicoli della fama di Mozart subito dopo la sua morte. Negli ultimi anni del Settecento ebbe innumerevoli esecuzioni in varie città, prima tedesche poi europee, e fu scelto spesso per commemorare la morte di personalità più o meno importanti. In questa composizione sacra il romanticismo ritrovò subito il suo clima e il Requiem, che alimentava l'aneddotica, anch'essa tutta romantica, della morte tragica e della sua colonna sonora, è divenuta fino ai nostri tempi una della creazioni più famose ed eseguite di Mozart. L'opera fu completata da Franz Xaver Süssmayr, allievo del compositore e amico di famiglia, con l'aiuto di altri e su commissione di Constanze, che consegnò all'incaricato del conte, circa due mesi dopo la morte del marito, la partitura, spacciandola per autentica. In ogni modo Constanze, che aveva fiutato l'affare in termini di immagine e di denaro, ne tenne copia anche per sé e tentò all'inizio di far credere che il Requiem fosse autentico davvero. Mozart invece aveva completato solo i primi due pezzi (Introitus, Kyrie e parte del Dies irae) e aveva lasciato appunti, più o meno nutriti fino all'Hostias, con i quali sviluppare le parti seguenti.

Walsegg diresse la partitura a sua disposizione il 14 dicembre 1793, poi la diresse ancora, utilizzandola con la destinazione per cui l'aveva commissionata, il 14 febbraio 1794, nella chiesa di Neukloster a Wiener Neustadt, località di cui era conte. Ma quando seppe che Constanze aveva fatto eseguire a proprio beneficio la sua partitura già il 2 gennaio 1793 a Vienna, decise bene per il futuro di lasciar perdere. Tuttavia, qualche anno più tardi, quando seppe che il Requiem stava per essere pubblicato, tentò di chiedere un cospicuo rimborso per la frode che era stata ordita ai suoi danni. Lui, che col denaro aveva fatto la stessa cosa, ma in modo più subdolo.

venerdì 14 luglio 2023

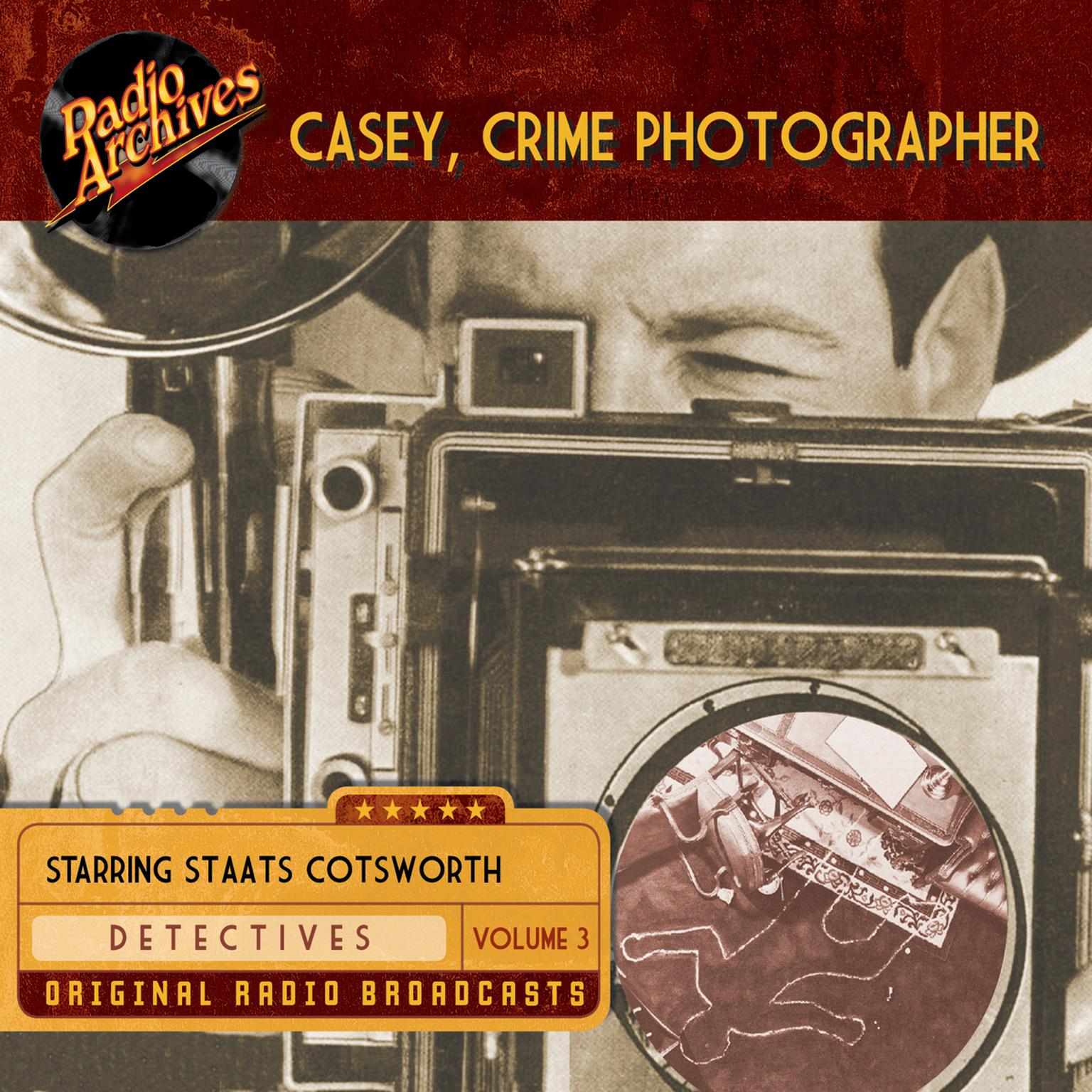

Jack Casey

Jack Casey, Stati Uniti, 1942 / George Harmon Coxe

Sui trentacinque anni, alto un metro e ottantatré, tutto ossa e muscoli, Jack Casey, noto anche come Flash o come Flashgun, fa il fotografo presso l'Express di Boston ed è spesso implicato in casi di omicidio che risolve grazie al suo acume e, soprattutto, grazie alle sue foto.

Ha un giovane aiutante che pende dalle sue labbra, qualche storia sentimentale non troppo coinvolgente e ha quasi sempre a che fare con due poliziotti, il tenente Logan e il sergente Manahan, che non gli rendono

certo la vita facile.

Ha anche un ginocchio malconcio, che gli ha impedito di fare il servizio militare e che ogni tanto gli crea qualche problema.

Creato da George Harmon Coxe, Jack Casey è stato portato due volte sullo schermo negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni Trenta in due film - Women are trouble e Here's Flash Casey - che dovrebbero essere inediti in Italia.

Questo personaggio è stato anche protagonista di un lungo serial radiofonico alla CBS, Casey, crime photographer, iniziato nel 1946 e durato una decina d'anni, dove il ruolo del popolare detective-fotografo era sostenuto da Staats Cotsworth.

domenica 9 luglio 2023

Darius Milhaud

(Marsiglia, 4 settembre 1892 – Ginevra, 22 giugno 1974)

Lasciato Io studio del violino per quello della composizione, venne fin da giovane in stretto contatto con l'ambiente culturale di Parigi. Fu per qualche tempo in Brasile come attaché dell'ambasciata (di qui la sua predilezione per la musica popolare di quel paese) e nel 1918 entrò in contatto con Cocteau e Satie e fece parte del "Groupe des Six" Dopo il 1920 lo troviamo in giro per l'Europa, presente in numerosi festival di musica contemporanea, ma all'inizio della seconda guerra mondiale si trasferisce negli Stati Uniti come insegnante a Oakland, in California. Nel 1947 ritorna a Parigi, dove ha insegnato al Conservatorio e dal 1948 dirige la sezione musicale di quella stazione radio.

Assai in vista fin da giovane tra i gruppi avanzati della musica contemporanea europea, fu considerato ben presto un enfant terrible della musica, paragonabile in questo a Honegger, a Antheil e a Hindemith. La sua produzione, nata sotto l'insegna del " Groupe des Six," risentì ben presto dei più svariati influssi (neoclassicismo, jazz, politonalismo e cosi via), ma egli

riuscì, almeno nel periodo più felice della sua attività compositiva, a fonderli in uno stile coerente e personale, che lo vide per parecchi anni tra i protagonisti delle vicende musicali contemporanee.

Nel periodo giovanile prediligeva i ritmi complessi, le sovrapposizioni armoniche bitonali e politonali, un contrappuntismo assai denso, unito a un senso libero della forma e a un atteggiamento ironico e pungente, dove però primeggiava sempre l'esigenza melodica, un senso del lirismo tipicamente

mediterraneo e "francese. " Ultimamente Milhaud ha abbandonato l'aggressività del primo periodo, seguendo un'evoluzione paragonabile a quella di Hindemith.

La produzione di Milhaud è sterminata: è autore di numerose opere teatrali, di oltre quindici balletti, di musica di scena e corale, di pezzi per voci e strumenti e di una quantità di musica da camera, tra cui una ventina di quartetti e molti pezzi per pianoforte.

Symphonie n.1 op.210 (1939)

Al pari di altri musicisti contemporanei, anche Milhaud si è avvicinato solo nella piena maturità alla forma classica della sinfonia: questo vale anche per Honegger e per Hindemith, che come Milhaud si gettarono in gioventù alla ricerca di nuove forme e di nuovi modi espressivi, sentendo solo più tardi il richiamo della classicità. Milhaud stesso afferma che questa Sinfonia è concepita sull'esempio di Mozart, nel senso della chiarezza dell'impianto formale e soprattutto dell'instancabile ricerca melodica, che resta - qui come in quasi tutta la produzione del compositore francese - uno degli elementi fondamentali del suo stile. Mancano dunque contrasti drammatici, e il clima espressivo dell'opera è semmai naturalistico, a tratti quasi agreste, solo di quando in quando irrobustito da qualche episodio vigoroso, come il fugato del secondo tempo.

Ecco l'ordine di successione dei quattro tempi: "Pastorale" ('Moderatamente animato'), "Molto vivo," "Molto moderato" (con carattere di corale) e "Finale" ('Animato').

venerdì 7 luglio 2023

Don Isidro Parodi

Don Isidro Parodi, Argentina, 1941 / Honorio Bustos Domecq

Don Isidro Parodi è un detective ergastolano, un "malvivente per bene" che dalla sua cella aiuta saltuariamente la giustizia risolvendo intricati casi polizieschi che gli vengono via via sottoposti. Accusato ingiustamente di omicidio e condannato a ventun anni di reclusione, malgrado la segregazione dal mondo esterno egli riesce a risolvere i problemi più intricati e inverosimili con una logica rigorosa e stupefacente, un po' come faceva il Vecchio dell'angolo della baronessa Ennuska Orczy.

«Semplici marionette spinte dalla curiosità, se non dalla polizia - scrive Gervasio Montenegro nella sua dotta prefazione, redatta anch'essa da Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, che si nascondono sotto lo pseudonimo di Honorio Bustos Domecq - i personaggi accorrono in un pittoresco avvicendarsi alla cella numero 273, divenuta ormai proverbiale. Durante il primo colloquio espongono il problema che li opprime; durante il secondo ascoltano la soluzione che sbalordisce vecchi e bambini in egual misura. L'autore, con un espediente tanto conciso quanto artistico, riduce al nocciolo la multiforme realtà per la soluzione del caso e cinge di tutti gli allori la fronte del solo Parodi».

Per ammissione diretta degli stessi autori, i sei racconti che hanno per protagonista questo interessante detective-ergastolano, pubblicati in Italia da Palazzi e da Editori Riuniti, non sono "soltanto" gialli, ma anche una satira della società argentina dell'inizio degli anni Quaranta.

L'attore spagnolo Fernando Rey ha interpretato il ruolo di don Isidro Parodi in alcuni sceneggiati trasmessi dalla Rai nel 1978.

domenica 2 luglio 2023

Olivier Messiaen

Avignone, 10 dicembre 1908 – Clichy, 27 aprile 1992

Figlio della poetessa Cécile Sauvage, ha studiato a Parigi con Dukas (organo con Dupré) e dal 1931 è organista alla Trinité di Parigi. Nel 1936 fu a capo del gruppo della "Jeune France" che, « riprendendo il nome creato da Berlioz, segue la via su cui allora il Maestro aveva iniziato il suo tanto ostacolato cammino ... La Jeune France propone di disseminare intorno a sé opere giovanili, libere, lontane sia da formule rivoluzionarie sia da formule accademiche » (come si afferma nel "manifesto" del movimento, che comprendeva anche i compositori Daniel-Lesur, Yves Baudrier e André Jolivet.

In verità Messiaen prese ben presto una strada affatto particolare, in cui l'influenza della musica esotica si fonde con un accentuato misticismo, e dove sono rilevabili forti influenze della filosofia bergsoniana e di certo pensiero indiano. Ha studiato a fondo la musica e i ritmi indiani, creando uno stile assolutamente individuale, ispirato ai misteri della cristianità o, a preferenza,

alla natura, innanzi tutto al canto degli uccelli, che costituiscono per il compositore una fonte di fascino e di risorse inesauribili.

La sua musica ha dunque un sapore esotico, spesso anche quasi impressionistico; assai importante il lavoro teorico da lui svolto, soprattutto in campo ritmico, lavoro che influenza a tutt'oggi notevolmente certe correnti della musica contemporanea non soltanto francese.

Ha composto varia musica per orchestra, pezzi sacri per coro, pezzi per organo, numerosa pregevole musica da camera (tra cui Le Quatuor pour la fin du temps, del 1941) e pagine pianistiche in cui balzano in primo piano le sue predilette elaborazioni teoriche sul ritmo.

Turangalîla-Sinfonie per pianoforte, Ondes Martenot e grande orchestra (1948)

Commissionata da Kussevitzki per l'Orchestra Sinfonica di Boston, è una delle opere sinfoniche più gigantesche dell'epoca moderna: gigantesche sia per le dimensioni sia per l'impiego di un'orchestra vastissima, che fa pensare a certe partiture di Strauss o del primo Schonberg (circa 115 esecutori).

" Turangalîla" è una parola indiana dai molteplici significati: è un nome di fanciulla, di un ritmo del sistema musicale indiano, di un canto d'amore, ed è dunque chiaro che tutta la partitura trabocca di una sensualità sottile, di sapore orientale, e nello stesso tempo è un inno di fede e di ottimismo nelle

forze di Dio e della natura. L'ebrezza timbrica raggiunge vette straordinarie, vertiginose, che fanno di Turangalîla una delle composizioni più singolari dei nostri giorni. Si noti l'importanza solistica del pianoforte.

La Sinfonia può essere eseguita in caso di necessità anche non integralmente, ma l'autore ne raccomanda l'esecuzione senza tagli. I dieci brani in cui si suddivide sono: " Introduzione " ('Moderato, poco vivo'), " Canto d'amore I " ('Moderato, pesante'), " Turangalîla I " ('Quasi lento, sognante'), " Canto d'amore

II " ('Moderato'), " Gioia del sangue delle stelle " ('Vivo, appassionato, con gioia'), " Giardino del sonno d'amore " ('Molto moderato, molto tenero'), " Turangalîla II " ('Poco vivo-Moderato'), " Sviluppo dell'amore " ('Moderato'), " Turangalîla III "

('Moderato'), " Finale " ('Moderato, quasi vivo, con grande gioia').

Iscriviti a:

Commenti (Atom)