contatto: grogfisio@gmail.com - YouTube: Roberto Roganti Grog # FaceBook: Roberto Roganti scrittore # Instagram: roberto.roganti.57

domenica 31 dicembre 2023

venerdì 29 dicembre 2023

Lew Archer

Lew Archer, Stati Uniti, 1949 / Ross Macdonald

Nato in una zona proletaria di Long Beach, in California, il 2 giugno del 1914, Lewis A. Archer, detto semplicemente Lew Archer, ha trascorso un'adolescenza turbolenta e nel 1935 si è arruolato nella polizia di Long Beach, dove ha raggiunto il grado di sergente prima di andarsene per motivi mai sufficientemente chiariti, visto che lui tende sempre a stendere un velo praticamente impenetrabile sul proprio passato.

Durante la Seconda guerra mondiale ha fatto parte del servizio segreto

statunitense e una volta rientrato in patria ha deciso di prendere la licenza

di investigatore privato e di occuparsi di qualsiasi caso gli venga sottoposto, purché «non sia illegale e abbia un senso».

«Con Lew Archer - dice Ross Macdonald, - ho tentato di creare un investigatore fittizio, facendone più un uomo che un eroe letterario. E il tipo capace di dedicarsi al lavoro investigativo a causa del suo interesse per gli altri esseri umani, con le loro debolezze, le loro crisi, ma anche con le qualità che compensano i loro difetti. ( ... ) Probabilmente la mancanza delle più romantiche qualità che si notano in genere nei detective letterari fa sì che Lew Archer sia meno 'colorito' di tanti altri.

Ma il suo atteggiamento è analogo a quello di tanti investigatori di prim'ordine che ho conosciuto; e più di un giovane investigatore ha considerato Lew Archer come un modello di etica professionale. Del resto io mi sono sforzato di fare di lui un uomo retto. Come tanti altri uomini retti ha molte delle debolezze umane, ma attenuate da un grande rispetto per il prossimo».

Personaggio parzialmente autobiografico («Io non sono proprio come lui, ma lui è come me») e degno erede del Sam Spade di Dashiell Hammett e del Philip Marlowe di Raymond Chandler, Lew Archer è un "duro" umano e intelligente che odia lo smog di Los Angeles ma resta in città perché pensa che il suo lavoro può essere utile. Rifiuta le bustarelle (anche da un milione di

dollari) e non si tira mai indietro di fronte all'azione anche se, secondo il suo creatore, è «più indagatore che uomo d'azione».

Porta in tasca una fotocopia della licenza, varie tessere fasulle e una vecchia patacca della polizia per impressionare favorevolmente coloro che non insistono per veder la più da vicino. Ben piantato, ha un profondo senso etico («Siamo tutti colpevoli. Dobbiamo imparare a vivere con questa consapevolezza»), ha risolto parecchi casi di divorzio e ha a sua volta

divorziato, nel 1949, dalla moglie Sue, che non approvava il suo lavoro né sopportava la gente con la quale bazzicava. Beve poco, soprattutto scotch, bourbon e birra, ma mai sul lavoro, ed è stato un grande fumatore fino al 1968, quando ha deciso di smettere.

Vive in un tranquillo quartiere nella zona nord-ovest di Los Angeles e ha un ufficio con la segreteria telefonica sul Sunset Boulevard, a Hollywood. Quando ha incominciato a lavorare come investigatore privato, chiedeva 50 dollari al

giorno più le spese. Dal 1960 la sua tariffa è raddoppiata.

Paul Newman ha impersonato due volte sullo schermo l'investigatore privato Lew Archer. La prima volta in Detective's story, tratto dal romanzo Bersaglio mobile (The moving target, 1949), e la seconda in Acqua alla gola, tratto da Il vortice (The drowning pool, 1950).

Può essere curioso ricordare che in entrambi questi film Lew Archer è stato ribattezzato Lew Harper e il cambiamento è stato imposto dallo stess? Paul Newman, da sempre convinto che la lettera "h" gli porti fortuna!

Lew Archer è stato anche interpretato sul piccolo schermo da Brian Keith in un pilot andato in onda negli Stati Uniti il 6 maggio 1974, The underground man, e in una brevissima serie di telefilm Archer, trasmessi dal 30 gennaio al 13 marzo 1975.

domenica 24 dicembre 2023

venerdì 22 dicembre 2023

Lemmy Caution

Lemmy Caution, Gran Bretagna, 1936 / Peter Cheyney

Spericolato agente speciale del Federal Bureau of Investigation, Lemmy Caution è un uomo d'azione, dotato di una vitalità inesauribile, che gli consente di cavarsela anche nelle situazioni più disperate, nonché di un notevole senso dell'umorismo e di una certa dose di autoironia.

È stato creato da Peter Cheyney nel 1936, in Pericolo pubblico (This man is dangerous), primo di una lunga serie di gialli pubblicati in Italia da Mondadori. Secondo la leggenda, Cheyney scrisse quel romanzo in seguito a una scommessa con un editore. Fatto sta che ancora prima che apparisse il secondo titolo della serie, quel primo libro era già stato tradotto in varie lingue.

«Un po' eroe e un po' antieroe», come ha scritto Alberto Tedeschi, Lemmy Caution è un simpatico «cronista che racconta in prima persona e al tempo presente le proprie avventure, che prende di petto i lettori, chiamandoli 'cari

miei' o 'brava gente', coinvolgendoli nella vicenda come testimoni e giudici».

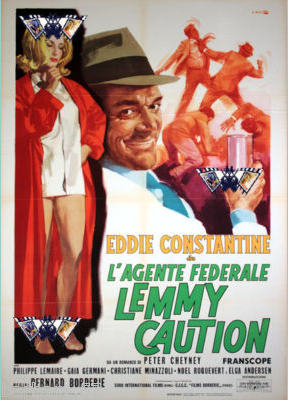

Una delle chiavi del successo di questo personaggio, portato più volte sullo schermo dall'attore francese Eddie Constantine, va ricercata nel linguaggio usato dall'autore, che è una parodia del gergo americano, anche se l'inglese Peter Cheyney non era mai stato negli Stati Uniti e le sue qualità letterarie erano decisamente mediocri.

Come giustamente ha scritto Alberto del Monte, i suoi lavori «più che romanzi

polizieschi sono romanzi d'avventure criminali o poliziesche o spionistiche, che non si preoccupano affatto dell'ambientazione sociale e scivolano sulla più spensierata inverosimiglianza».

Non bisogna infine dimenticare che Eddie Constantine ha interpretato questo personaggio anche in un curioso film di fantascienza scritto e diretto da

Jean-Luc Godard: Agente Lemmy Caution, missione Alphaville.

domenica 17 dicembre 2023

venerdì 15 dicembre 2023

Ispettore Lecoq

Ispettore Lecoq, Francia, 1863 / Emile Gaboriau

Erede spirituale dell'Auguste Dupin di Edgar Allan Poe e precursore del romanzo poliziesco francese, il giovane Lecoq appare per la prima volta in L'affare Lerouge (L'affaire Lerouge), un feuilleton di argomento poliziesco pubblicato a puntate su un quotidiano nel 1863.

Ha un ruolo marginale, dato che i veri protagonisti sono il capo della Sùreté Gévrol, tipico funzionario senza troppa immaginazione, e l'anziano investigatore dilettante Père Tabaret, che risolverà il caso dopo che la polizia ha fatto arrestare un innocente.

In seguito, l'attenzione di Émile Gaboriau si sposta decisamente verso Lecoq, che era stato costretto a interrompere gli studi legali alla morte del padre ed era entrato per ripiego nella polizia. Diventato ben presto ispettore, Lecoq è un poliziotto "moderno" e razionale, che esamina tutte le circostanze del crimine cercando sempre di immedesimarsi nell'assassino ed è talvolta in

contrasto con il suo capo per la sua scarsa immaginazione.

«Mi spoglio della mia individualità - dirà una volta- e cerco in ogni modo di rivestire la sua. Sostituisco la sua intelligenza alla mia. Smetto di essere

l'agente della Sureté per essere quest'uomo, chiunque sia ... ».

Maestro di travestimenti oltre che dotato di una "mentalità criminale" che gli consentirebbe di commettere crimini perfetti se solo volesse passare una seconda volta dall'altra parte della barricata, Lecoq è infatti un ex piccolo delinquente "riconciliatosi con la legge" come altri eroicriminali della letteratura popolare di fine Ottocento e inizio Novecento.

Creando l'ispettore Lecoq, Gaboriau non aveva probabilmente in mente solo eroi letterari ma anche la figura di Eugène-François Vidocq (1775-1857), falsario, ladro e galeotto, che in seguito era diventato poliziotto e aveva addirittura creato la Sureté, la prima grande polizia del mondo moderno.

Questo personaggio è stato portato sullo schermo in Francia nel 1914 e nel 1932. Nella seconda metà degli anni Sessanta fu messo in cantiere un progetto con Zero Mostel nei panni del poliziotto creato da Gaboriau, ma poi non se ne fece nulla.

Alcuni romanzi con l'ispettore Lecoq sono stati pubblicati in Italia da

Mondadori, Rizzoli e Garzanti.

domenica 10 dicembre 2023

venerdì 8 dicembre 2023

Dottor Lancelot Priestley

Dottor Lancelot Priestley, Gran Bretagna, 1925 / John Rhode

Anziano matematico dall'espressione arcigna e dai modi aristocratici, il dottor Lancelot Priestley si pone nella scia degli investigatori scientifici per i quali il crimine è solamente un puro problema intellettuale da risolvere razionalmente. Ex professore di matematica applicata in una famosa università inglese (è stato costretto a dimettersi in seguito a continui contrasti con le autorità accademiche), egli è sempre intento a formulare nuove teorie matematiche e fa appello al rigore delle leggi della logica per dimostrare le ipotesi anche più inverosimili, arrivando al punto di mistificare la realtà dei fatti pur di raggiungere i suoi fini.

Individuo assolutamente sedentario e di natura agnostica, vive a Londra con la figlia April e suo marito Harold Merefield, che gli fa da segretario, e considera il risolvere i problemi polizieschi che gli vengono di volta in volta sottoposti dall'ispettore James Waghorn di Scotland Yard un simpatico passatempo.

Al centro della sua prima avventura - The Paddington mystery (1925) -, che

sarà seguita da una settantina di romanzi, c'è un omicidio di cui viene incolpato il giovane Harold Merefield. Il dottor Lancelot Priestley, presolo in simpatia, prova la sua innocenza e decide di accoglierlo come figlio adottivo e segretario personale. In seguito Harold sposerà la figlia dell'anziano matematico.

lunedì 4 dicembre 2023

domenica 3 dicembre 2023

venerdì 1 dicembre 2023

Kriminal

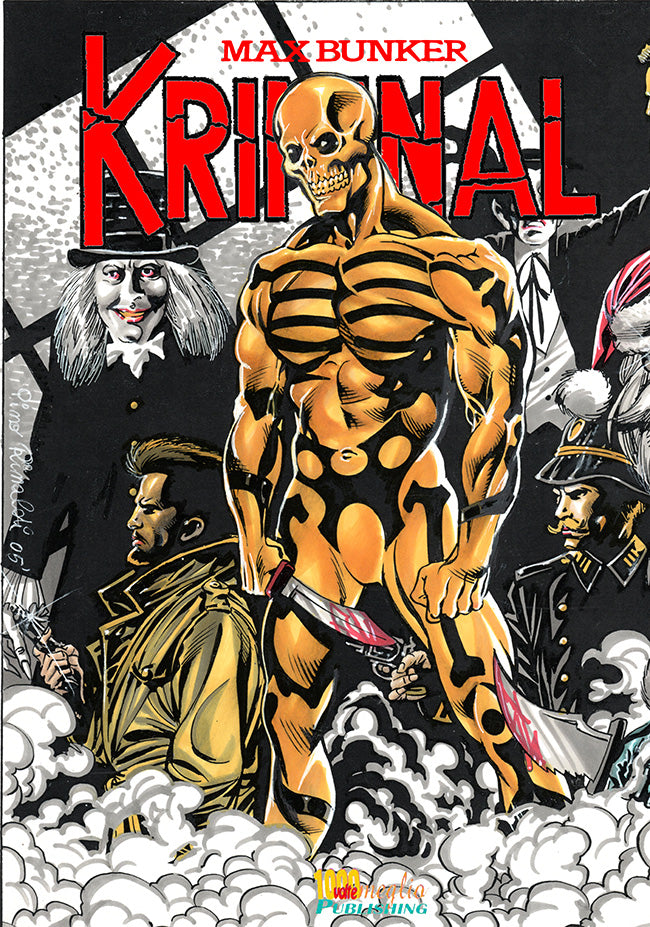

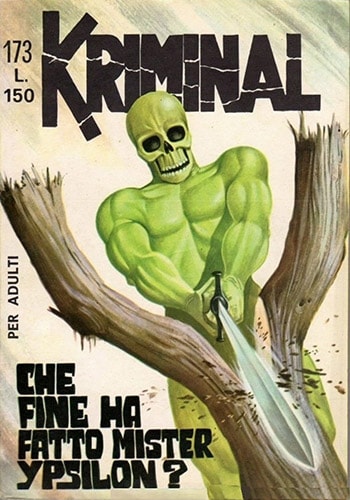

Kriminal, Italia, 1964 / Max Bunker (Luciano Secchi) e Magnus (Roberto Raviola)

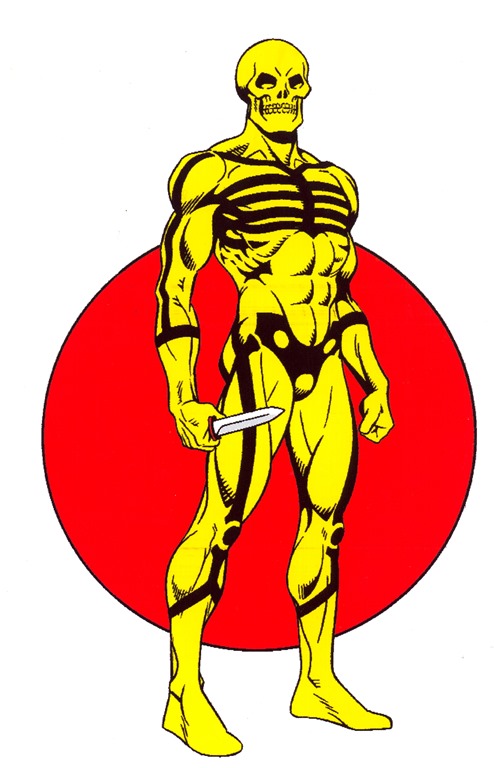

Nato sulla scia del successo ottenuto da Diabolik, il capostipite del cosiddetto fumetto nero, quello in cui il cattivo riesce sempre a sfuggire alla giustizia, questo personaggio indossa una calzamaglia gialla con impresso uno scheletro stilizzato e una maschera che rappresenta un teschio.

Presentato con lo slogan «il suo nome significa morte! L'apparire del suo volto scheletrico vuoi dire paura!», Kriminal è in realtà Anthony Logan, divenuto spietato criminale per vendicarsi degli ex soci del padre, colpevoli della sua morte.

«Muovendosi con la lucidità del pazzo - come ha scritto Luciano Secchi introducendo una ristampa delle sue avventure, - Kriminal commette delitti su delitti pur di arrivare al suo scopo che, dopo aver vendicato la memoria del padre, è di arricchire col delitto, anche se sovente non con la ricercata fortuna.

L'innesto della violenza dichiarata, abbinata al sesso che per la prima volta faceva capolino nei fumetti, per tradizione diretti agli adolescenti (nel nostro paese), fa scandalo. Lo scandalo produce un immediato intervento della magistratura, sequestri e processi che, se anche non frenano l'ascesa della diffusione del personaggio, ne condizionano però i contenuti».

Dopo una quindicina di numeri le storie di questo personaggio diventano quindi meno violente e si trasformano in veri e propri gialli. Da donnaiolo cinico e insensibile - ha avuto anche una lunga storia con una donna poliziotto, Gloria Farr, fidanzata dell'ispettore Milton, il suo eterno avversario -, Kriminal "mette la testa a posto" e si innamora di una collegiale, Lola Hudson, che sposa nel numero 100.

Dalla loro unione nascerà un figlio, che verrà rapito e ucciso dalla terribile organizzazione di Mister Ipsilon, un delinquente che lo sta ricattando per servirsi di lui. Per vendicare la morte del figlio, Kriminal uccide Mister Ipsilon, sgomina la sua banda e poi si getta a capofitto contro organizzazioni criminali di ogni genere, in una personale guerra senza quartiere, trasformandosi in una specie di giustiziere.

Le storie di questo personaggio, pubblicate a lungo dall'Editoriale Corno sono raccontate in due film - Kriminal del 1967

domenica 26 novembre 2023

Robert Schumann

Zwickau [Sassonia] 8-VI-1810 - Endenich [Bonn] 29-VII-1856

Fin dall'epoca dei suoi studi giovanili venne in appassionato contatto con gli autori della letteratura romantica tedesca e inglese, e a Lipsia, nonostante la madre volesse indirizzarlo agli studi universitari, decise di dedicarsi alla musica, studiando sotto la guida di F. Wieck di cui sposerà nel 1840 la figlia Clara. Appassionato pianista, non poté dedicarsi alla carriera concertistica essendosi rovinato una mano con un meccanismo da lui ideato per rinforzare il quarto dito; ma appena ventenne incominciò a comporre e a scrivere di critica musicale, fondando nel 1834 la "Neue Zeitschrift für Musik," dedicata ai problemi della musica contemporanea, su cui scrisse per dieci anni consecutivi (con i pseudonimi "Florestano," "Eusebius,'' "Meister Raro"). Già in quegli anni il suo animo sensibile fu duramente scosso sia dalla morte della madre e di due fratelli, sia dalle ardue difficoltà che si contrapponevano al suo matrimonio con Clara.

Nel 1843, su invito di Mendelssohn, entrava nel Conservatorio di Lipsia come insegnante di pianoforte e composizione, ma nel 1844 abbandonava la scuola e la direzione della rivista per seguire Clara in una tournée in Russia e per stabilirsi nell'autunno dello stesso anno a Dresda, dove diede lezioni private e diresse corali cittadine, fondando nel 1847 il Chorgesangverein (Associazione di canto corale).

Ma la malattia nervosa torna a farlo soffrire e a renderlo irrequieto: nel 1850 passa a Düsseldorf come direttore di musica e dei concerti sinfonici, ma i segni di squilibrio mentale incominciano a farsi sempre più manifesti: nel 1853 lascia ogni carica e un anno dopo tenta di uccidersi gettandosi nel Reno. Viene allora ricoverato in una casa di salute dove si spegne dopo due anni di quasi completa oscurità mentale: in questi ultimi tempi fu amorosamente assistito da Brahms, che sarà poi fino alla morte fedele amico di Clara, nuovamente dedita a una brillante carriera di concertista.

Insieme con Byron, Shelley, Stendhal, il nostro Nievo e tanti altri artisti dell'800, Schumann partecipa di quella splendida schiera di intelletti romantici che combatterono tutta la vita in nome del progresso, animati da un vivo desiderio di libertà, combattuti tra la loro attività di artisti e il desiderio di scendere in campo con le armi contro ogni tirannia: non è un caso che Schumann fondasse il circolo immaginario "Davidsbund" (la lega di Davide) contro l'accademismo e il filisteismo proprio pochi anni dopo che Byron aveva perso la vita con la spada in pugno combattendo per gli stessi ideali.

Schumann fu uno dei massimi musicisti romantici tedeschi, come lo furono Schubert e Mendelssohn. Ma egli, nonostante l'etichetta comune, è profondamente diverso da questi.

Symphony no. 4 in d minor op. 120 (1841; rifacimento 1851)

Questa Sinfonia fu composta nello stesso anno della Prima, ma l'esecuzione, avvenuta nel dicembre di quell'anno a Lipsia, non ebbe successo, e il musicista pensò di doverne ritoccare dieci anni dopo la strumentazione, dandole il numero quattro: sta di fatto che già nel 1841 Schumann aveva creato il suo capolavoro sinfonico (i ritocchi del '51 furono in realtà poca cosa). Interessante soprattutto l'impianto formale: i quattro tempi della Sinfonia tendono infatti a fondersi in un tutto unico, dove anche i temi rimangono spesso identici nei diversi movimenti, oppure sono strettamente derivati l'uno dall'altro, con una sorta di costruzione ciclica che anticipa singolarmente le innovazioni di Franck e dei tardo-romantici. Ne consegue una minore obbedienza allo schema classico della sonata, quasi un avvicinamento alla forma libera e fantasiosa del poema sinfonico. E davvero questa composizione è tra le più ispirate, accese e trascinanti che Schumann abbia composto, e in campo sinfonico costituisce certo la sua opera più alta. Lo stesso Schumann voleva del resto intitolare questo lavoro "Fantasia sinfonica per grande orchestra ": l'atmosfera non è molto lontana da quella lieta della "Sinfonia della primavera," ma qui il musicista sembra già più maturo, più padrone della sua ispirazione, che distribuisce con meraviglioso equilibrio tra i quattro movimenti.

L'introduzione lenta sfocia in un "Allegro " fremente, pervaso di un intimo slancio romantico, mentre la " Romanza" in la minore è uno dei più nobili canti che Schumann abbia creato. Lo " Scherzo" presenta - cosa singolare in Schumann - accenti vigorosi e drammatici di conio beethoveniano, mentre

il " trio" propone un'atmosfera più aerea e scorrevole. II "Vivace" conclusivo dello "Scherzo" è curiosamente introdotto da una breve frase in tempo lento che richiama il primo tema dell"' Allegro " iniziale: tema che sta alla base del "Finale," coronamento fastoso del capolavoro sinfonico schumanniano.

venerdì 24 novembre 2023

Kojak

Kojak, Stati Uniti, 1973 / Abby Mann

Con il cranio perfettamente rasato e una spiccata passione per i lecca lecca e per i gilet vistosi, Theo Kojak (Telly Savalas) è un tenente della squadra omicidi di Manhattan South, un quartiere di New York.

Molto intelligente e terribilmente efficace nonostante la sua aria svagata e ironica, Kojak va sempre dritto per la sua strada, senza guardare in faccia nessuno, e le sue inchieste, spesso portate avanti con un ottimo lavoro di squadra, sono anche l'occasione per descrivere realisticamente - sembra che questa serie sia stata addirittura lodata dalla polizia proprio per il suo realismo - i diversi aspetti della vita della metropoli americana.

Accanto a Telly Savalas (ex produttore televisivo e attore cinematografico spesso impegnato in ruoli di vilain o di antagonista) troviamo il fratello George, nei panni del detective Stavros, Vincent Conti in quelli del detective Rizzo e Mark Russell in quelli del detective Sperstein.

Andata in onda dal 24 ottobre 1973 al 15 aprile 1978 per complessivi 112 episodi da 50 minuti e 3 da 96, questa serie ha spesso ospitato attori illustri del calibro di Eli Wallach, Maria Schell e Sylvester Stallone e future star come Richard Gere ed Erik Estrada, uno dei simpatici protagonisti di Chips.

Dalla novelisation delle avventure televisive è nata una collana di romanzi apparsi in edizione economica negli Stati Uniti, mentre nel 1987 Telly Savalas ha rivestito i panni del tenente Kojak in un tv movie.

Può essere infine curioso ricordare che nella seconda metà degli anni Ottanta questo personaggio, seguendo le orme di Ubaldo Lay-tenente Sheridan, che Io aveva preceduto in questo ruolo, è stato per qualche tempo testimonial in Italia per un aperitivo "vigoroso": Biancosarti.

martedì 21 novembre 2023

Robert F. Young: La prima spedizione su Marte, 1979

Avevano costruito l’astronave nel cortile di Larry. Il suo cortile era più grande di quello di Chan, o di Al. Questo, perché la casa dei suoi genitori si trovava alla periferia della città, dove le case erano molto lontane una dall’altra e non riunite in isolati, e dove in certi casi dalla porta sul retro si vedeva solo la campagna.

Larry non pensava minimamente, allora, che un giorno sarebbe diventato un vero astronauta. Marte lo affascinava tanto quanto affascinava Al e Chan, ma in fondo al suo cuore quello che lui desiderava veramente fare da grande era il pompiere.

Come gambe di atterraggio usarono un paio di vecchi cavalletti che Al aveva trovato nel solaio del garage di suo padre e sopra i cavalletti ci inchiodarono il ponte:

una piattaforma di assi costruita con del legname di scarto che avevano grattato dietro la nuova scuola in costruzione. Il padre di Chan, che faceva il robivecchi, gli aveva già detto che potevano prendere in prestito il grosso coprifumaiolo conico di lamiera, che aveva rimediato quando la vecchia fabbrica di macchine agricole di Larrimore era stata smantellata, e in un torrido pomeriggio di luglio lo liberarono dallo sporco all’interno del recinto della roba vecchia, poi lo fecero rotolare attraverso tutta la città fino a casa di Larry.

domenica 19 novembre 2023

Franz Schubert

Liechtenthal [Vienna] 31-1-1797 - Vienna 19-XI-1828

Figlio di un povero maestro di scuola, dodicesimo di diciannove fratelli, passò l'infanzia in condizioni economiche estremamente precarie ma in una famiglia di spiccate attitudini musicali (ben presto suonerà in quartetto col padre e due fratelli). Incomincia a studiar musica col locale maestro di coro e a undici anni è cantore nel convitto reale a Vienna, dove può proseguire gli studi avendo a insegnante, tra gli altri, il Salieri. Nel 1813, uscito dal convitto, deve studiare da maestro per obbedire alla volontà paterna, e nel 1814 diviene assistente del padre nella di lui scuola. Qui rimane ben tre anni, ma infine rompe decisamente col padre e con la scuola e si stabilisce a Vienna, contando sull'appoggio di una cerchia di amici affezionati che lo aiuteranno per tutta la vita. Nel 1818 trascorre un breve periodo presso il conte di Esterhazy in Ungheria, dove ritorna nel 1824, ma per il resto rimane quasi sempre a Vienna, febbrilmente dedito alla composizione al punto da cominciare verso il 1822 a

soffrire di nervi. Fa qualche tournée di concerti in Austria col cantante Vogl, trovando ottima accoglienza coi Lieder, ma la sua produzione non riesce ad oltrepassare una cerchia ristretta, sì che gli mancherà praticamente del tutto l'appoggio economico degli editori. Solo nel 1828 un suo concerto a Vienna incontra un successo entusiastico: ma la sua salute, da tempo minata, non lo sorregge più, e muore in seguito a un attacco di tifo. Verrà sepolto accanto a Beethoven.

Si può dire che per decenni dopo la sua morte le migliori sinfonie di Schubert siano rimaste sconosciute al mondo. Per questo egli venne etichettato dai contemporanei, e da gran parte della posteriore storiografia musicale, come il "liederista" per antonomasia, come il creatore di un genere musicale perfetto di raccolta intimità cameristica, dall'insuperabile perfezione formale e dalla inesauribile ricchezza fantastica.

Symphony No.8 "Unfinished" in B minor D 759 (1822)

La partitura di questa Sinfonia venne trovata solo 37 anni dopo la morte del suo autore: essa divenne ben presto la composizione più popolare e più eseguita del musicista viennese, ed è a causa di questo tardo ritrovamento che le fu assegnato il numero otto, anche se fu scritta sei anni prima della precedente (essa è poi in realtà la decima concepita da Schubert, tenendo

conto delle tre rimaste allo stato di frammento).

Quattro anni separano questa Sinfonia dalla Sesta, quattro anni in cui il musicista definì una volta per tutte il suo stile con una gran quantità di liriche e di musica da camera di alto valore. Restano di questi quattro anni pure gli schizzi di due sinfonie: ma solo con l"' Incompiuta " Schubert ritornò decisamente al genere sinfonico, anche se nemmeno qui ebbe la forza di arrivare fino alla fine. L'Ottava si distacca nettamente dalla precedente produzione sinfonica del musicista per l'intenso colore drammatico che la pervade, specie nel primo tempo, per certe arditezze formali e armoniche, per la linea delle melodie che non deve più nulla alla tradizione mozart-beethoveniana e rimane creazione inconfondibilmente schubertiana.

I temi principali del primo tempo dell"'Incompiuta" sono tra le intuizioni più pure e più belle che mai artista abbia realizzato: incredibilmente alta l'arte con cui Schubert sa farli entrare in reciproco contrasto, determinando atmosfere ora trepide e incalzanti, ora dolorosamente dissonanti, in un'elaborazione sinfonica che non ha nulla da invidiare a quelle del migliore Beethoven. Il secondo tempo - "Andante con moto" - è anche l'ultimo della Sinfonia, che manca dello Scherzo e del Finale. Qui l'atmosfera è inizialmente più pacata e distesa nella tonalità di mi maggiore, ma ben presto si insinuano

episodi irrequieti, zone d'ombra che generano un clima singolare, oscillante tra un denso pathos e un più raccolto lirismo.

Del terzo tempo rimangono nove battute strumentate dallo stesso Schubert e poi un breve schizzo pianistico: dopo i due altissimi voli precedenti della fantasia, forse la mano del musicista tremò al pensiero di non saper concludere degnamente l'opera. Essa rimane un frammento dal punto di vista formale, ma è in realtà una delle composizioni più mature e compiute del grande musicista viennese.

venerdì 17 novembre 2023

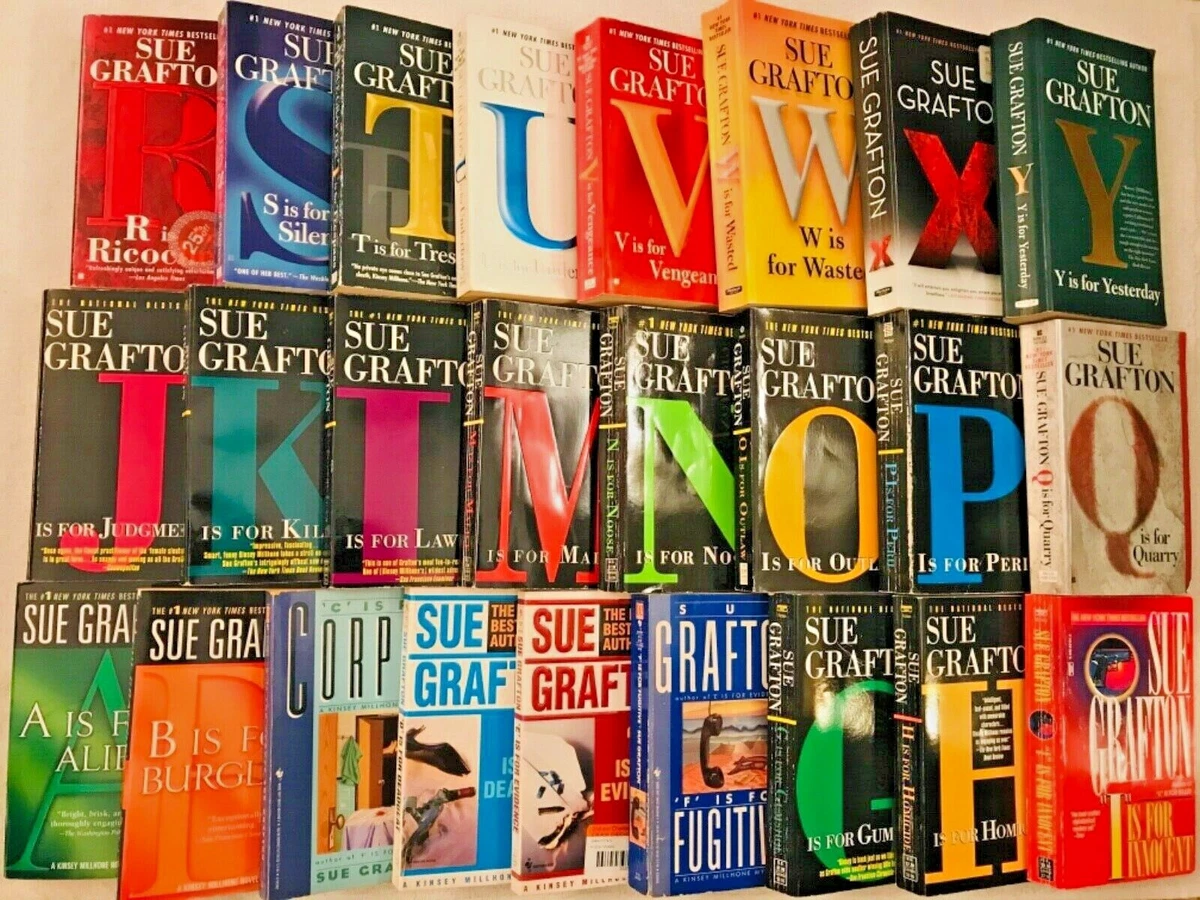

Kinsey Millhone

Kinsey Millhone, Stati Uniti, 1982 / Sue Grafton

Kinsey Millhone ha da poco superato la trentina, ha due divorzi alle spalle, non ha troppa fiducia nei confronti degli uomini (fa un'eccezione soltanto per l'ottantenne Henry Pitts, suo padrone e vicino di casa) e ama essere indipendente. Vive a Santa Teresa, una cittadina della California che si trova circa centocinquanta chilometri a nord di Los Angeles, e, come tutti gli investigatori privati che si rispettino, è una ex poliziotta.

Ha lasciato il dipartimento di polizia («delusa per le troppe restrizioni, delusa perché a quel tempo le donne poliziotto venivano guardate con un misto di curiosità e di disprezzo») e ha lavorato per due anni in una modesta agenzia di investigazioni private per imparare il mestiere prima di aprire un ufficetto per conto suo.

A chi le chiede quanto c'è di Sue Grafton in Kinsey Millhone, l'autrice risponde che la sua eroina è una delle versioni di se stessa. «E la persona che sarei diventata se non mi fossi sposata giovane e non avessi avuto figli. Lei sarà sempre magra, giovane, coraggiosa e fortunata così così. La sua biografia è diversa ma la nostra sensibilità è identica».

I romanzi con la dolce ma grintosa Kinsey Millhone sono pubblicati in Italia da Mondadori.

martedì 14 novembre 2023

George Alec Effinger: Progetto originale, 1973

La radio diceva che per la prima volta dopo due anni la qualità dell’aria era stata giudicata soddisfacente. Ernest Weinraub non riusciva a trovare alcuna differenza: guardando dall’unica finestra del suo appartamento, il cielo di Brooklyn era sempre giallo, quel colore malaticcio che gli dava invariabilmente la tentazione di tornarsene a letto. Ma, come tutte le mattine, si spronò pensando al lavoro e al denaro. Chiuse l’imposta d’acciaio perché la luce non disturbasse il sonno di Gretchen. Poi andò a radersi nell’angolo-bagno, nascosto dietro una tenda.

Ernest si chiedeva se l’odore dell’aria, fuori, sarebbe stato un po’ meglio del solito. Riusciva ancora a ricordare il profumo delle estati della sua infanzia. Signore, probabilmente per la strada c’erano migliaia di ragazzini che non avevano mai annusato il fresco sentore della primavera, e che adesso, forse, se ne stavano a giocare sui marciapiedi, cercando di spiegarsi perché l’aria fosse tanto strana. Non molti alberi avevano le foglie, ormai, a parte qualcuno in Prospect Park. Questi pensieri non rattristavano Ernest, ma lo facevano sentire “vecchio”.

domenica 12 novembre 2023

Arnold Schönberg

Vienna 13-IX-1874 - Los Angeles 13-VII-1951

Figlio di un commerciante, Schönberg era destinato a seguire la professione del padre se fin da fanciullo non fosse stato attratto imperiosamente dalla musica. Incomincia 8 studiare per conto suo il violino, il violoncello e la composizione, perfezionandosi più tardi in quest'ultima disciplina con Alexander Zemlinsky che diventerà nel 1901 suo cognato.

Ma il bisogno lo assilla, e già a diciassette anni deve impiegarsi contro voglia in una banca viennese, lasciando però questo posto dopo pochi anni e dedicandosi alla composizione e alla direzione di una corale; intanto strumenta ed elabora - " arrangia" si direbbe oggi - canzonette e operette per guadagnarsi da vivere. Nel 1901 si trasferisce a Berlino come direttore di musica leggera in un teatro di varietà e come insegnante del Conservatorio Stern, ma nel 1903 ritorna a Vienna dove inizia una proficua attività didattica, accogliendo tra i suoi allievi Alban Berg e Anton Webern: il nucleo della futura "scuola di Vienna" viene cosi a formarsi nei primissimi anni del secolo.

Verso il 1910 incominciano ad essere eseguite le sue più impegnative

composizioni, e nel 1912 il Pierrot Lunaire desta scalpore a Berlino.

Schönberg ha già compiuto una formidabile parabola artistica (e nel 1910 è stato finalmente ammesso all'insegnamento all'Accademia Musicale di Vienna) quando sopraggiunge la prima guerra mondiale: dal 1915 al 1917 è al fronte, e a questo periodo seguono altri sei anni di silenzio creativo, mentre continua l'attività d'insegnante a Vienna. Riprende a scrivere e a pubblicare nel 1923, e intanto dirige, chiamato a eseguire le sue opere, in tutta Europa; nel 1925 si sposta a Berlino, dov'è nominato insegnante all'Accademia Prussiana delle Arti, e qui rimane fino al 19 3 3, quando abbandona la Germania per protesta contro il nazismo. Trascorre allora alcuni mesi a Parigi, poi si trasferisce in America, dove insegna dapprima a Boston e New York e dal 1936 al '44 all'Università di Los Angeles; nel 1946 si ammala gravemente, ma si rimette e riprende con lena il lavoro senza risparmiarsi. Muore dopo cinque anni, circondato dall'ammirazione dei musicisti di tutto il mondo, senza aver potuto realizzare il suo sogno di rimettere piede in Europa, nella cui cultura e civiltà è profondamente radicata tutta la sua opera di musicista e di pensatore.

Chamber Symphony No. 1, Op. 9

Con questa composizione Schönberg imbocca decisamente una via affatto personale: concepita per flauto, oboe, corno inglese, tre clarinetti, fagotto, controfagotto, due corni e cinque archi, essa si presenta come un tutto unico, senza netta suddivisione di tempi, anche se strutturalmente è possibile individuare diversi momenti, all'incirca come in una sinfonia classica.

Il primo tempo è un movimento rapido preceduto da poche battute in tempo lento. Qui si espongono già i fondamentali elementi costruttivi del pezzo, e cioè il famoso accordo per quarte che è apparso agli occhi di molti come una vera dichiarazione di guerra alla tonalità (si tenga presente che tutta la teoria classica dell'armonia è basata sulla sovrapposizione di terze, e non di quarte), seguito da un tema per toni interi: questi due temi o meglio ancora semplici incisi si espandono poi a tutti i momenti della Sinfonia, divenendone le vere e proprie cellule strutturali. Al primo tempo segue una sorta di "Scherzo" in 3/4 che attraverso ulteriori crescendi dinamici giunge a quello che possiamo

chiamare il " tempo lento" della Sinfonia, che sfocia a sua volta nel "Finale" veloce e pieno di slancio (schwungvoll è il termine impiegato da Schönberg). In questo lavoro l'elaborazione armonica porta già spesso oltre i limiti della tonalità; a sua volta l'intreccio contrappuntistico è uno dei più ricchi e complessi che Schönberg avesse concepito fin'allora, mentre anche il timbro acquista una sua fisionomia particolare: con il voluto squilibrio tra l'esiguo numero degli archi e quello relativamente preponderante dei fiati, con la netta preminenza delle sonorità penetranti dei due corni, sembra che Schönberg

abbia inteso dar vita a un tipo di sonorità abnorme in cui si rispecchiano per la prima volta certe deformazioni emotive dell'espressionismo. Gli archi lottano disperatamente contro gli altri strumenti, e l'accavallarsi dei temi, dei crescendi, dei diminuendi, degli accelerandi e dei rallentandi conferisce al pezzo un clima corrusco, quasi allucinato nelle sue stesse premesse costruttive. È questa già un'opera tipicamente Schönberghiana, da cui si può affermare senza timore che ha preso l'avvio l'evoluzione del musicista nel senso di un rinnovamento radicale del linguaggio, della ricerca di un nuovo ordine compositivo. È peraltro da tener presente che di questa Sinfonia

esiste anche una versione, realizzata dallo stesso autore nel 1935, adatta all'esecuzione nelle grandi sale da concerto.

venerdì 10 novembre 2023

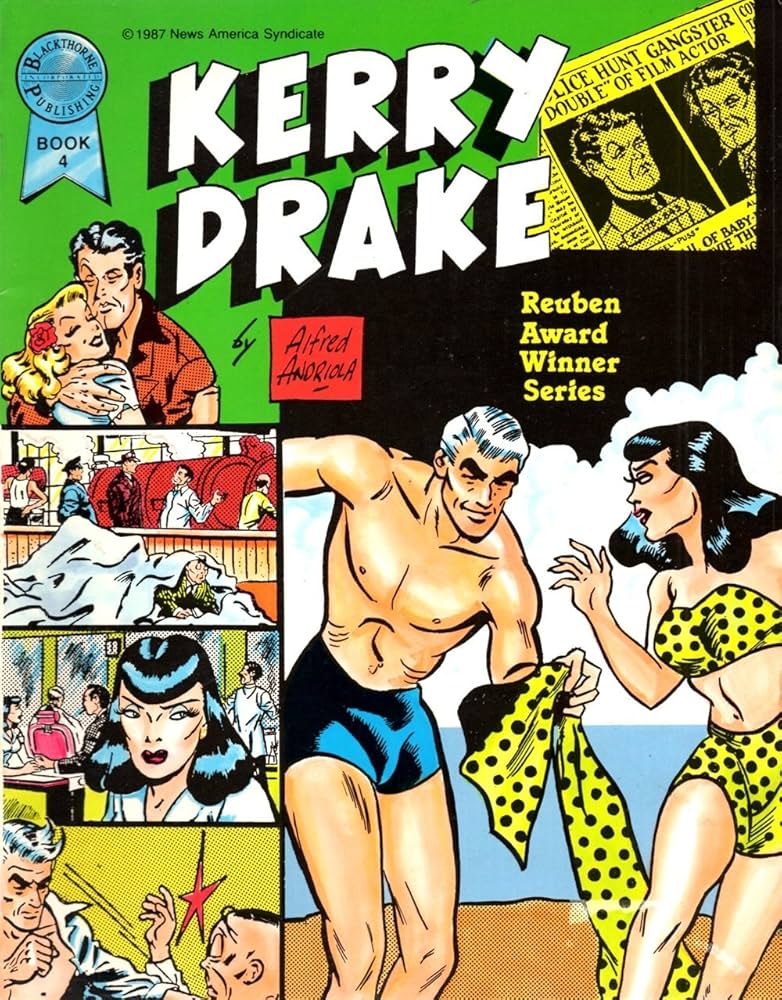

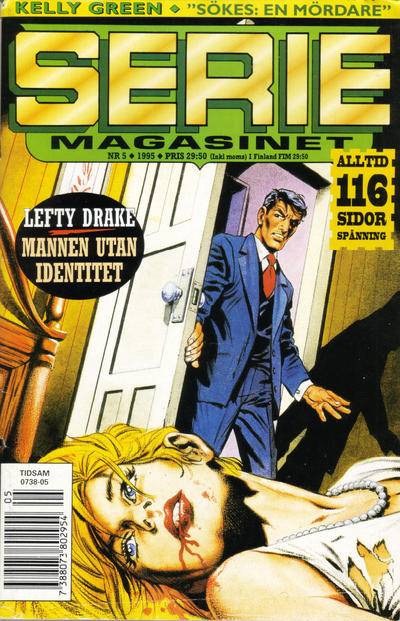

Kerry Drake

Kerry Drake, Stati Uniti, 1943 / Alfred Andriola

Creato nel 1943 dallo statunitense Alfred Andriola, che precedentemente aveva realizzato la versione a fumetti del Charlie Chan di Earl Derr Biggers, Kerry Drake è un sergente di polizia di volta in volta alle prese con rapinatori, contrabbandieri e criminali vari, le cui avventure si ispirano alla vita quotidiana e alle cronache dei giornali.

Nella seconda metà degli anni Sessanta Andriola ha introdotto nella serie il fratello minore del protagonista, Lefty, che, dopo una vita avventurosa, decide di "mettere la testa a posto" facendo l'investigatore privato.

Più grintoso e simpatico, Lefty Drake è in seguito diventato il vero protagonista, relegando il fratello a un ruolo secondario.

martedì 7 novembre 2023

Shinichi Hoshi: Ehi, attenzione!, 1978

Il tifone era passato, e il cielo era di un azzurro splendido.

Anche un piccolo villaggio, non molto lontano dalla città, aveva sofferto danni. A una certa distanza dal villaggio, vicino alle montagne, un piccolo tempio era stato spazzato via da una frana.

« Chissà da quanto era qui questo tempio ».

« Di sicuro un sacco di tempo ».

« Dobbiamo ricostruirlo ».

Mentre gli abitanti del villaggio si scambiavano le prime impressioni, il loro numero andava sempre più aumentando.

« È stato proprio fatto a pezzi ».

« Mi sembra che sia sempre stato qui ».

« No, doveva essere un po’ più in alto ».

Fu allora che uno gridò:

« Ehi, guardate! Cos'è questo buco? »

Proprio lì, dove si erano radunati, c’era un buco del diametro di circa un metro. Vi sbirciarono dentro, ma era talmente buio che non si vedeva niente. Comunque, dava l’impressione di essere tanto profondo da arrivare fino al centro della Terra.

Ci fu perfino uno che disse: « Forse è la tana dì una volpe ».

« Ehi, attenzione! » gridò un ragazzo nei buco. Dal fondo, non rispose alcuna eco. Allora il ragazzo raccolse un sasso e fece per buttarlo.

« Fermo. Potresti attirare su di noi una maledizione » disse un vecchio. Ma il ragazzo scagliò con forza la pietra nel buco. Anche questa volta dal fondo non venne alcun rumore.

domenica 5 novembre 2023

Giovanni Battista Sammartini

Milano 1700/01 - ivi 15-1-1775

La sua vita trascorse interamente a Milano, dov'era nato da famiglia di musicisti: qui fu organista e dal 1728 alla morte maestro di cappella della Congregazione del SS. Entierro in S. Fedele. Dal 1761 al '70 fu maestro di cappella di sette chiese cittadine. Fu nelle grazie del conte Firmian, di cui dirigeva l'orchestra, e attorno a lui gravitò tutta l'attività musicale milanese come a un maestro la cui notorietà aveva oltrepassato i confini d'Italia e il cui magistero musicale servi d'esempio a diverse generazioni di musicisti. Gluck fu suo allievo per diversi anni, ed egli godette l'ammirazione profonda di Haydn e di Mozart: quest'ultimo si esibì fanciullo al pianoforte in sua presenza, e in certa produzione giovanile denota chiaramente l'influsso sammartiniano.

Sammartini fu detto "il padre della sinfonia, " e di fatto assai grande è la sua importanza per la creazione di questo genere, se si pensa che già nel 1734 fu tra i primissimi a comporre una sinfonia in quattro tempi che precorreva quelle di Haydn e quindi della scuola di Vienna. Se non fu l'inventore del genere, fu però il primo a determinare l'equilibrio formale di questa forma strumentale, stabilendola in proporzioni che rimarranno alla base della posteriore evoluzione. Importante l'introduzione nella compagine orchestrale degli strumenti a fiato in notevole misura (oboi, fagotti e trombe: si pensi che

gran parte delle sinfonie di Haydn non si discosterà da questo organico, e anzi spesso si limiterà ai soli corni), importante soprattutto la creazione di quegli impasti strumentali, di quella dinamica che troverà nella scuola di Mannheim un approfondimento ulteriore sfociando infine nelle opere dei classici viennesi. Dal punto di vista stilistico Sammartini risente del melodismo operistico settecentesco, più che del barocco di Vivaldi-Albinoni; egli è autore di pagine di pregevole freschezza melodica e dalla trasparente eleganza delle

movenze ritmiche. Come per tanti altri compositori del '600 e del '700 non è possibile qui prendere in considerazione le singole opere. Si pensi innanzi tutto che la produzione del Sammartini è assai vasta, comprendendo un centinaio fra sinfonie e concerti, e si pensi che l'opera di rivalutazione di questo musicista risale ad epoca relativamente recente. Le sue composizioni sono ancora in massima parte manoscritte, e si deve a singoli ricercatori e musicologi l'opera lenta e appassionata di riesumazione, attraverso la quale l'opera di Sammartini viene a poco a poco alla luce.

Le peculiarità dello stile sammartiniano valgono per tutta la sua produzione, e ne abbiamo già parlato sopra.

venerdì 3 novembre 2023

Joseph Josephin

Joseph Josephin, Francia, 1907 / Gaston Leroux

Il giovane giornalista di cronaca nera Joseph Josephin, detto Rouletabille per la sua testa piccola e rotonda, è famoso soprattutto per essere riuscito a risolvere un delitto apparentemente insolubile, quello de Il mistero della camera gialla (Le mistère de la chambre jaune, 1907), pubblicato in Italia tanto da Garzanti quanto da Mondadori.

Giudicato da John Dickson Carr uno dei più bei romanzi polizieschi mai pubblicati, è un libro indubbiamente accattivante e di un mistero di camera chiusa molto elaborato ma abbastanza prevedibile.

Come Sherlock Holmes e molti altri eroi della narrativa poliziesca, anche il brillante e simpatico Joseph Josephin ha il suo dottor Watson, il timido e ossequioso avvocato Sinclair, che però di tanto in tanto non può fare a meno di seccarsi con l'amico che lo tiene quasi sempre all'oscuro delle sue felici intuizioni.

Tanto nella prima quanto nelle altre sei avventure del dinamico giornalista (alcune sono state pubblicate da Sonzogno), che esulano però da una vera problematica poliziesca, trovano un certo spazio la tradizione melodrammatica del feuilleton francese ottocentesco e il gusto di stupire del suo autore.

Nel 1912 lo stesso Gaston Leroux ha curato la versione teatrale de Il mistero della camera gialla.

Durante il periodo del muto sono inoltre state realizzate alcune versioni cinematografiche di questo romanzo.

Sono stati successivamente creati film, serie TV, una soap opera radiofonica e fumetti.

Iscriviti a:

Commenti (Atom)

.jpg/640px-Gino_Starace_-_Monsieur_Lecoq_(%C3%89mile_Gaboriau).jpg)

_-_1.jpg)

.JPG/220px-Le_Myst%C3%A8re_de_la_chambre_jaune_(couverture).JPG)